Avertissement

Le contenu de cette étude1 ne constitue pas une position officielle de l’Organisation internationale de la Francophonie et n’engage que les auteurs qui ont contribué à son élaboration, chacun gardant la responsabilité de ses propos.

Remerciements

L’Organisation internationale de la Francophonie remercie particulièrement les auteurs qui ont mené et rédigé cette étude avec leur équipe d’étudiants et d’assistants de recherche qui a activement contribué à la revue critique de littérature, à la collecte et la compilation des données d’enquête.

Elle remercie également les experts consultés, les organismes partenaires ainsi que tous les professionnels de la culture, décideurs publics et citoyens des différents pays francophones pour leur témoignage et leur participation aux enquêtes et pour la pertinence de leur contribution qui a permis la réalisation de cette étude.

Préface par Catherine Cano, Administratrice de l’Organisation internationale de la Francophonie

Certes, elles semblent moins visibles et accessibles sur Internet si l’on compare aux plateformes de diffusion et de distribution numériques, notamment anglo-saxonnes, qui dictent aujourd’hui la forme, la nature et la circulation des flux de produits culturels numériques avec leurs algorithmes. Mais ces dernières n’encouragent manifestement pas l’accès à une offre culturelle diversifiée.

L’OIF a très vite pris la mesure de l’impact des technologies de l’information et de la communication (TIC) sur la promotion de la langue française et sur la préservation et la valorisation de la diversité culturelle et linguistique en soutenant la création et la diffusion de contenus francophones numériques.

Mais nous devons faire plus ! Je pense notamment à l’accompagnement de nos États et gouvernements à prendre part à la gouvernance de l’Internet et à mettre en place des politiques culturelles appropriées à l’environnement numérique tout en répondant aux enjeux liés à la fracture numérique.

Le renforcement des compétences des acteurs de la culture dans le domaine du numérique, l’accessibilité et la connectivité, la diffusion, la distribution, la promotion et la consommation des contenus francophones sur Internet sont autant de défis majeurs qui justifient que la Francophonie renforce sa mobilisation et fasse du numérique, une composante essentielle du projet francophone.

À travers ce rapport sur « l’état des lieux de la découvrabilité et de l’accès aux contenus culturels francophones sur internet », l’OIF a noué un partenariat entre 2018 et 2020 avec la Chaire Unesco en communication et technologies pour le développement de l’Université de Québec à Montréal et l’Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique (ORISON) qui lui est rattaché pour mettre en lumière les enjeux, les défis, les tendances et les pratiques en matière d’accessibilité et de découvrabilité des produits culturels (filières audiovisuelle, cinématographique et musicale) de l’espace francophone.

Bonne lecture !

Avant-propos

La pénétration des technologies numériques dans toutes les sphères de la vie en société, avec ses impacts indéniables sur la création, la diffusion, l’accès et la consommation de produits culturels de différentes nations, redessine progressivement une nouvelle carte culturelle du monde sur laquelle la Francophonie doit se positionner comme défenseur et garante de la promotion et de la découvrabilité d’une riche diversité d’expressions culturelles, notamment dans l’environnement numérique.

En effet, dès ses origines, l’OIF s’est attachée à promouvoir le dialogue et la cohabitation des langues et des cultures de ses territoires en œuvrant à travers un ensemble de programmes et d’actions concrètes qui contribuent à valoriser les identités et les expressions culturelles diversifiées, limitant ainsi les risques d’une uniformisation culturelle à l’échelle globale.

Toujours est-il qu’aujourd’hui, à l’ère du numérique, il reste beaucoup à accomplir au sein de l’espace francophone, au Sud comme au Nord. Il s’agit de garantir que les avancées, les acquis et les aspirations des peuples et des nations en matière de diversité culturelle et linguistique ne soient pas simplement balayés par la déferlante d’une « hyper-culture » globalisante, véhiculée par les nouvelles égéries de la mondialisation culturelle que sont les plateformes transnationales de diffusion et de distribution numérique de contenus/produits culturels.

C’est dans ce contexte que la Direction Langue française et diversité des cultures francophones (DLFDCD) de l’OIF a souhaité, dès 2017, mettre en place des mécanismes afin d’identifier et d’étudier les enjeux et les problématiques permettant de documenter les mutations, les stratégies, les pratiques innovantes et les tendances à l’œuvre au sein de la Francophonie, en matière de diversité culturelle et linguistique.

Cette étude constitue une des premières recherches qui propose une analyse exploratoire des tendances et des pratiques en matière de découvrabilité de contenus culturels francophones dans des régions aussi diverses que l’Afrique, l’Europe et l’Amérique francophones. Son objectif est de nourrir la réflexion de la Francophonie institutionnelle ainsi que celle de tous les acteurs concernés. Elle doit faciliter l’identification des défis à relever, des opportunités à saisir et des stratégies à mettre en œuvre pour accroître la disponibilité, l’accessibilité, la promotion et la visibilité de la diversité des expressions culturelles francophones dans l’environnement numérique.

Les auteurs de cette étude, Destiny Tchéhouali et Christian Agbobli, Professeurs au département de communication sociale et publique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), remercient l’OIF pour le soutien apporté à la réalisation et la publication de cet ouvrage. Ils remercient également toutes les personnes qui ont contribué à la production de ce travail de recherche.

Introduction

Le numérique s’impose aujourd’hui comme un catalyseur de créativité et d’innovation qui offre de nombreuses opportunités à saisir, notamment pour les artistes et les professionnels de la culture de l’espace francophone. Il met au défi les États et gouvernements francophones d’élaborer ou d’adapter leurs politiques culturelles à travers des stratégies, des mesures et des actions concrètes de soutien aux industries culturelles2, de promotion et de protection de la diversité des expressions culturelles au sein de la Francophonie. Il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de vision claire, s’appuyant sur des données actualisées, les pouvoirs publics ne peuvent définir des stratégies et des politiques adéquates et efficaces garantes de diversité et de souveraineté culturelles. Cela en particulier devant l’ampleur des transformations numériques et des risques d’uniformisation culturelle que font peser les innovations technologiques disruptives sur les domaines de la culture et de la création au cours deux dernières décennies.

Le nouveau modèle d’impérialisme culturel que tentent d’imposer les géants multinationaux du secteur du Web soulève de nombreuses questions quant à la régulation de ces acteurs qui se sont constitués en oligopole de la découvrabilité, en jouant un rôle central et déterminant dans la manière dont nous découvrons, accédons, et consommons des contenus culturels francophones sur Internet.

Face à cette situation préoccupante, et dans l’attente de l’élaboration de cadres réglementaires plus adaptés aux diffuseurs et distributeurs mondiaux de contenus culturels numériques, cette étude identifie et analyse les pratiques et les stratégies mises en œuvre par les acteurs culturels des pays francophones (artistes et créateurs, producteurs et diffuseurs, utilisateurs et consommateurs) afin d’accroître la diffusion, la distribution et la visibilité de leurs produits et de leurs contenus sur les plateformes numériques.

L’étude répond aux principales questions suivantes :

a) Sur la diffusion, la visibilité, le processus de mise en œuvre de la découvrabilité : quels sont les mécanismes, les processus, les outils et les techniques qui permettent de rendre plus visibles et donc plus facilement découvrables une œuvre audiovisuelle, cinématographique ou musicale francophone sur Internet ? Quelles sont les plateformes qui favorisent le mieux la diffusion et la découvrabilité des artistes et des œuvres culturelles francophones ?

b) Sur la réception et la circulation des produits et des contenus : par quels canaux ou moyens les utilisateurs accèdent, choisissent et consomment-ils des contenus culturels numériques francophones parmi la multitude de contenus disponibles en ligne ? Les œuvres cinématographiques, audiovisuelles et musicales francophones promues ou primées dans des grands festivals de films ou de musique sont-elles par la suite disponibles, mises en avant et accessibles au grand public en ligne ?

c) Sur les défis, enjeux et opportunités des contenus culturels francophones sur Internet : quels sont les défis que pose la découvrabilité aux acteurs culturels francophones et comment ces acteurs intègrent-ils cet enjeu dans leurs pratiques ? Quelles opportunités ou retombées peuvent-ils tirer de la découvrabilité de leurs œuvres ? Quelles stratégies ou jeu d’alliances faut-il mettre en œuvre pour permettre aux productions culturelles francophones d’être plus visibles et accessibles en ligne, principalement sur les grandes plateformes numériques telles que Netflix, Spotify, iTunes, YouTube, ou encore Amazon ?

d) Sur les États francophones, les décideurs publics et leurs responsabilités : Les décideurs publics et les responsables des politiques culturelles dans les pays francophones sont-ils sensibilisés à l’enjeu de la découvrabilité et quelles mesures ou initiatives ont été prises par les gouvernements de ces pays pour accroître la présence et la visibilité́ de leurs productions culturelles nationales sur les grandes plateformes transnationales ? Quels sont les pays francophones qui soutiennent le mieux la diffusion, la promotion et la découvrabilité de leurs produits culturels sur Internet et quels sont les leviers d’action (institutionnels, réglementaires, industriels) les plus efficaces qu’ils utilisent ?

Cette étude sur l’état des lieux de la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l’environnement numérique pose ainsi un diagnostic inédit et actualisé des enjeux et défis ainsi que des tendances et pratiques en matière de diffusion et de distribution, de promotion et de consommation des expressions culturelles francophones en ligne. Elle démontre notamment à quel point les transformations provoquées par le numérique dans les filières audiovisuelle, cinématographique et musicale créent un déséquilibre entre les productions anglo-saxonnes destinées au marché mondial et les productions locales/nationales francophones qui sont moins accessibles, moins visibles, moins promues et recommandées, et donc moins « découvrables ».

C’est un fait que les nouvelles plateformes numériques émergent comme de puissants vecteurs d’intermédiation à l’échelle de la planète et déterminent les contours d’une nouvelle industrie culturelle mondiale qui dicte la forme, la nature et la circulation des flux de produits culturels numériques, surtout dans un contexte de guerre des contenus exclusifs.

I. Problématique et méthodologie

Cette section de l’étude présente la problématique de la découvrabilité des œuvres culturelles francophones dans un contexte de numérisation généralisée de nos sociétés, où les activités de production, de diffusion et de consommation de contenus en ligne atteignent un paroxysme sans précédent. Elle inclut également une recension synthétique et sélective des écrits et des travaux récents sur les effets de l’expansion structurelle des technologies et des plateformes numériques dans les différentes filières des industries culturelles et médiatiques (telles que la musique, le cinéma, l’audiovisuel, l’édition). La croissance exponentielle de la quantité de contenus étrangers/internationaux disponibles et recommandés sur Internet a exacerbé les problèmes d’accessibilité et de visibilité des contenus locaux/nationaux en ligne.

1. Mise en contexte et problématique

En octobre 2012, lors du XIVe Sommet de la Francophonie de Kinshasa, les chefs d’États et de gouvernements ont réaffirmé leur volonté de contribuer à l’édification d’une société de l’information ouverte, inclusive, transparente et démocratique, en adoptant la Stratégie de la Francophonie numérique, intitulée Agir pour la diversité dans la société de l’information3. Cette Stratégie constitue une feuille de route visant, entre autres, à favoriser la diversité culturelle et linguistique et l’intégration de la Francophonie dans l’économie numérique4 à l’horizon 2020.

Parmi les quatre axes stratégiques d’intervention identifiés, deux constituent des socles à la réflexion développée dans le cadre de la présente étude : l’axe 3 « Développer l’intelligence numérique au service de la diversité et du partage » et l’axe 4 « Produire, diffuser et protéger les biens communs numériques », notamment les contenus francophones (français et langues nationales) et les nouveaux modes d'expression numériques.

Cette Stratégie numérique intervient dans un nouveau contexte où les enjeux géoculturels liés à la présence de contenus diversifiés en ligne deviennent un facteur déterminant dans la profonde transformation que subissent les industries culturelles à l’ère du numérique. L’OIF a très tôt pris conscience de la nécessité de mobiliser les potentialités offertes par les technologies de l’information et de la communication (TIC) afin de les mettre au service de la promotion de la langue française, de la préservation et de la valorisation de la diversité culturelle et linguistique, en donnant notamment la priorité à la création et à la diffusion de contenus francophones numériques, avec un accent sur les contenus locaux et nationaux contextualisés.

Aujourd’hui, les créateurs et artistes francophones disposent de multiples possibilités pour jouir d’une diversité d’exposition de leurs œuvres dans l’environnement numérique. De même, les usagers et consommateurs francophones n’ont jamais été autant exposés à une hyper-offre de contenus culturels numériques à regarder, écouter ou lire via Internet. Pourtant, il n’en demeure pas moins que la découvrabilité de l’offre culturelle francophone en ligne reste problématique face à l’explosion et à la forte concurrence de l’offre internationale.

S’il est donc plus simple pour les créateurs, les producteurs ou les éditeurs francophones de produire ou de diffuser aujourd’hui des films, des morceaux de musique ou des livres à l’ère du numérique, le véritable défi, une fois les œuvres mises en ligne, consiste plutôt à faire en sorte qu’elles attirent l’attention nécessaire afin de rencontrer leurs publics, malgré le fait que ceux-ci soient submergés par un hyperchoix. La menace, pour l’offre culturelle francophone, est de se retrouver totalement noyée dans la surabondance de contenus internationaux, sachant que les contenus recommandés ou mis en valeur sur les catalogues ou les pages d’accueil des plateformes mondialisées telles que Netflix, YouTube, Spotify ou Amazon, ne sont pas aussi diversifiés qu’ils tentent de le faire croire à leurs usagers et abonnés.

La principale hypothèse de cette étude est que la concentration, la standardisation et la mise en marché de l’offre culturelle globale obéissent avant tout à un processus organisationnel structurant, avec des logiques éditoriales et des prescriptions algorithmiques qui s’appuient sur la pérennité des modèles d’affaires et des intérêts mercantiles. Cette démarche ne cherche pas à intégrer des critères ou des paramètres spécifiquement favorables à l’accès et à la découverte d’une diversité d’expressions culturelles en situation de minorité sur le Web, comme les contenus francophones.

Désormais, la découvrabilité des contenus francophones sur Internet constitue un défi majeur et une condition préalable pour l’accès et la consommation d’une offre culturelle diversifiée. Alors que la prolifération des plateformes numériques aurait pu constituer un véritable atout pour la découvrabilité et l’accès en ligne à la production culturelle francophone dans des filières des industries culturelles telles que la musique, l’audiovisuel, le cinéma ou le livre, des tendances récentes semblent plutôt indiquer le contraire.

L’Observatoire de la langue française5 mentionne, dans son dernier Rapport 2015-2018, que le français, toutes applications confondues, est la quatrième langue de l'Internet (6,8 %), derrière respectivement l'anglais (27,36 %), le chinois (10,41 %) et l'espagnol (9,83 %)6. Cependant, d’après l’organisation W3Techs qui réalise des études sur les technologies du Web, si l’on considère les 10 millions des principaux sites web les plus visités au monde, seulement 2,7 % de ces sites proposent des contenus en langue française (7e rang pour le français), comparativement à 59,5 % de sites web en anglais (1er), 8,6 % en russe (2e) et 4 % en espagnol (3e)7.

Ces données montrent que pour assurer la présence effective et le rayonnement du français en ligne, il importe que les pays francophones (surtout ceux en développement) se dotent des moyens pour accroître la production et la diffusion des contenus et des créations francophones numériques, susceptibles de se démarquer par leur grande qualité et leur pertinence, de telle sorte à pouvoir être recommandés et découvrables dans la multitude de contenus disponibles sur Internet.

2. Méthodologie de l’étude

L’approche méthodologique adoptée dans cette étude s’appuie sur l’utilisation, de façon complémentaire, de plusieurs outils et méthodes de collecte de données. Il s’agit d’une approche mixte, associant les éléments d’une démarche à la fois qualitative et quantitative pour saisir toute la complexité de la réalité couverte par notre objet d’étude, soit les enjeux, les défis, les opportunités et les pratiques en matière de découvrabilité des contenus culturels francophones dans l’environnement numérique. La méthodologie mixte est la plus appropriée afin de réaliser une collecte de données qui puisse être la plus instructive possible compte tenu de la nature exploratoire et multidimensionnelle des objectifs et des questions de recherche relatifs à la découvrabilité.

Les méthodes quantitatives sont nécessaires, d’une part pour mesurer la présence des contenus culturels francophones sur les plateformes étudiées, et d’autre part pour recueillir des métriques nécessaires pour quantifier l’efficacité et la précision des systèmes de recommandation algorithmique, à partir de l’analyse des interactions entre les éléments recommandés par la plateforme et les profils d’utilisateurs-consommateurs de contenus culturels francophones. Les méthodes qualitatives permettent, quant à elles, de cerner le problème de découvrabilité dans sa totalité, en tenant compte de ses implications économiques, culturelles, technologiques et juridiques, en lien avec le contexte des pays francophones.

Le périmètre couvert par l’étude se circonscrit davantage aux pays du Sud membres de la Francophonie, en particulier les pays d’Afrique subsaharienne comme le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, la République démocratique du Congo, le Sénégal et le Togo. Cependant, l’étude rend également compte de quelques tendances, pratiques, mesures et politiques innovantes dans des pays francophones du Nord, comme le Canada/Québec, la France et la Belgique/Wallonie, ayant démontré des avancées notables en matière de découvrabilité en ligne de contenus nationaux, dont peuvent s’inspirer d’autres pays en développement.

L’étude s’appuie sur quatre modes de collecte de données : 1) une veille et recherche documentaire ; 2) le forage de données à partir de l’observation de plateformes ciblées ; 3) un questionnaire administré par voie électronique ; 4) des entrevues individuelles semi-directives ciblées en face-à face.

Le processus de collecte s’est déroulé en deux phases. Dans un premier temps, nous avons procédé à un enchaînement séquentiel de type exploratoire avec la réalisation de la veille et de la recherche documentaire qui a débouché sur une revue de littérature et une nécessaire synthèse des connaissances et savoirs produits sur le sujet de la découvrabilité. Dans un deuxième temps, nous avons privilégié une démarche inductive et explicative, en partant du forage de données quantitatives sur les plateformes.

Les données qualitatives du questionnaire électronique et des entrevues individuelles ont permis d’expliciter les observations et les faits particuliers mis en exergue par les données quantifiant la présence des contenus culturels francophones et la précision des algorithmes de recommandation sur les plateformes étudiées. Ceci a particulièrement été utile pour l’identification et l’analyse des facteurs déterminants ou explicatifs des conditions de réception des œuvres francophones tels que révélés par les résultats de l’enquête sur les habitudes de consommation culturelle des internautes dans les pays francophones.

2.1. Veille et recherche documentaire

La veille et la recherche documentaire ont donné lieu à une revue critique de littérature constituant une synthèse analytique des connaissances actualisées sur la question de la découvrabilité. Les enjeux et les phénomènes étudiés sont spécifiés aux pays en développement francophones, qui ont un besoin plus accru que les autres de promouvoir et de rendre visibles leurs expressions culturelles numériques.

En nous appuyant sur une littérature grise et une littérature scientifique, nous avons mobilisé un riche corpus de données préexistantes sur les caractéristiques et l’évolution des industries culturelles francophones et sur les effets du numérique (technologies, plateformes, usages) sur l’accès à la culture dans les pays francophones. Il s’agit d’un véritable inventaire constitué de rapports et documents officiels relativement récents tels que : les profils culturels des pays du Sud, membres de la Francophonie ; le rapport mondial 2018 Repenser les politiques culturelles ; le rapport sur l’état des lieux de la Francophonie numérique ; le panorama de la consommation de la musique dans le monde en 2019, etc. Ces rapports de référence sont complétés par : une sélection variée de travaux de recherche sur le cadre conceptuel et théorique de la découvrabilité, sur la base d’une bibliographie pertinente et actualisée ; des études diverses, de portée internationale et nationale ; différents documents de politiques, de planification stratégique dans les domaines de la culture, de la créativité, et de l’innovation numérique dans l’espace francophone.

La synthèse des connaissances réalisée à partir de cette vaste recherche documentaire permet d’appréhender, de manière contextualisée, la réalité globale dans laquelle ont lieux les tendances et dynamiques en matière de découvrabilité sur Internet des produits culturels nationaux et locaux des pays francophones. Elle donne également lieu à des analyses et des explications sur le savoir ainsi produit, dans le but de mieux orienter et de justifier les actions à venir et les mesures adéquates à prendre par les différentes parties prenantes.

2.2. Forage de données sur des plateformes ciblées

Une série d’opérations de moissonnage de données quantitatives a été réalisée sur cinq plateformes (YouTube et Netflix au niveau de l’audiovisuel et Deezer, iTunes/Apple Music et Spotify au niveau de la musique). Il s’est agi de collecter des données sur la disponibilité (présence et accessibilité des contenus sur le catalogue) et la mise en valeur (visibilité, promotion et valorisation des contenus sur le catalogue) d’artistes et de produits culturels francophones (essentiellement films et musique), à travers une combinaison de méthodes manuelles et automatisées de requêtes et d’interrogation de catalogues (par mots-clés, noms d’artistes, titres de films ou de chansons, pays d’origine).

La plupart des prises ou captures de données ont été effectuées durant les mois d’avril, de mai et de juin 2019, sauf pour les plateformes YouTube8 et Deezer où des opérations de collecte se sont poursuivies sur une période prolongée jusqu’en février 2020, pour des raisons de validation méthodologique de certains types de données requérant une observation longitudinale.

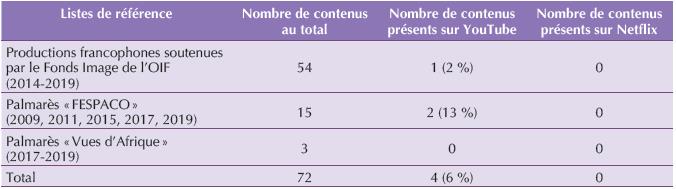

En ce qui concerne les données liées aux contenus audiovisuels et cinématographiques, trois listes de référence ont été utilisées :

-

Liste des productions francophones du Sud (Cinéma/Fiction) du Fonds Image9 de l’OIF, sur la période 2014-2019.

-

Palmarès du Festival international du Cinéma « Vues d’Afrique », sur la période 2017-2019.

-

Liste des films lauréats du Palmarès officiel du Festival panafricain du Cinéma et de la télévision d’Ouagadougou (FESPACO), sur la période 2009-2019.

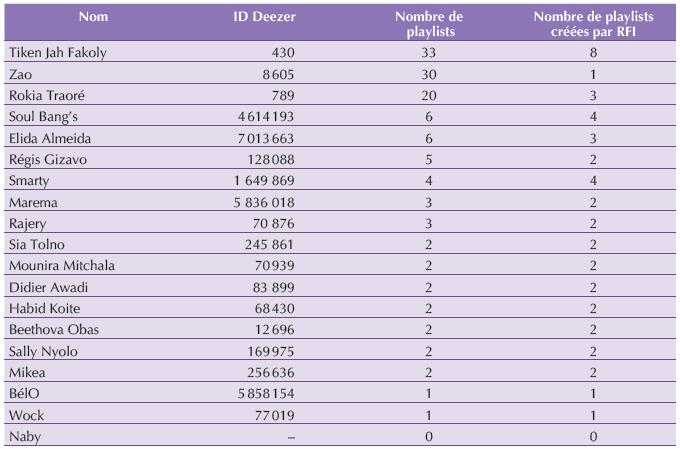

Quant aux contenus musicaux, les listes de références considérées pour le forage de données sont les suivantes :

-

Liste des artistes lauréats francophones des « Prix Découvertes »10 de Radio France International (RFI), sur la période 1981-2017.

-

Liste des lauréats francophones des « Syli d’or »11 de la musique du monde, sur la période 2007-2018.

-

Liste des lauréats des Prix Kora de la musique en 2012.

Nous avons fait le choix d’un échantillonnage ciblé (et non aléatoire) puisque le caractère exploratoire de l’étude ne nous soumet pas à l’exigence d’une exhaustivité ou d’une représentativité « acceptable » de l’ensemble des contenus francophones disponibles et accessibles sur les plateformes numériques. D’autant plus qu’il existe des limites méthodologiques pour définir de manière consensuelle l’origine ou la nationalité d’une œuvre, surtout d’un point de vue des réalités de chaque filière culturelle des industries culturelles. L’option d’un échantillonnage par choix raisonné nous a, en revanche, permis de mobiliser quelques indicateurs quantitatifs ayant généré des données utiles et valides, pour dresser un portrait (certes sommaire et fragmenté, mais réaliste) de la présence des produits culturels francophones sur les plateformes internationales. Celui-ci met en exergue les nuances et spécificités relatives à la découvrabilité en fonction de certains types, genres ou formats de produits ainsi que des observations relevant plus des spécificités liées à la consommation de produits culturels numériques dans certaines régions géographiques, au sein même de l’espace francophone. Pour affiner nos analyses, les opérations de moissonnage de données et de caractérisation de l’offre de produits culturels francophones disponibles sur les plateformes numériques ont été croisées avec les données qualitatives collectées via les questionnaires électroniques et les entrevues.

2.3. Questionnaire électronique

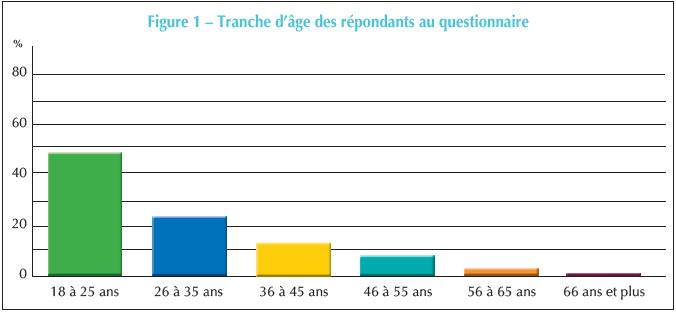

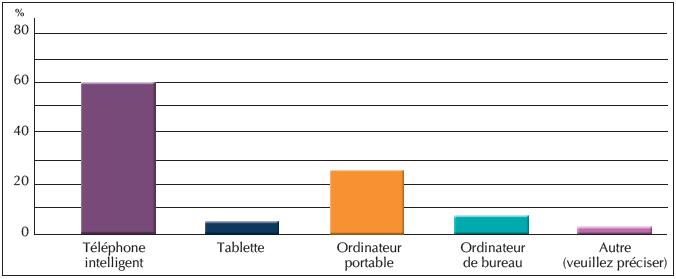

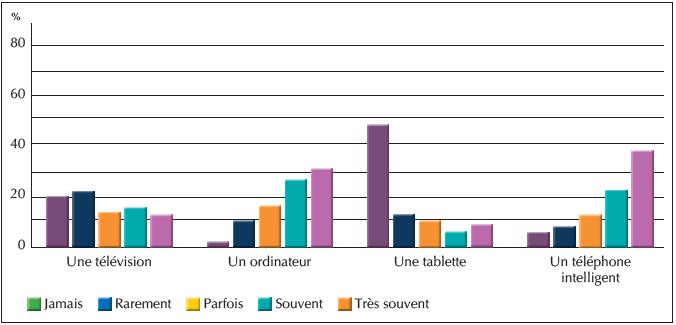

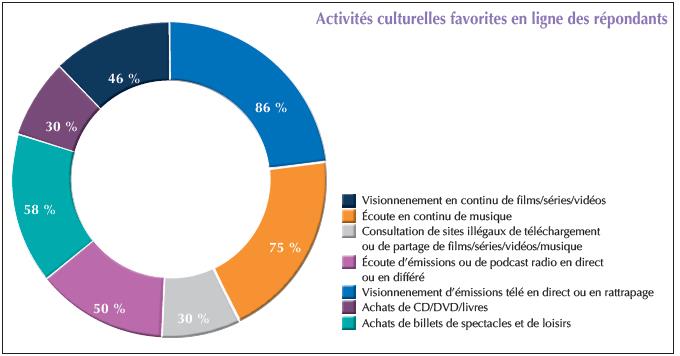

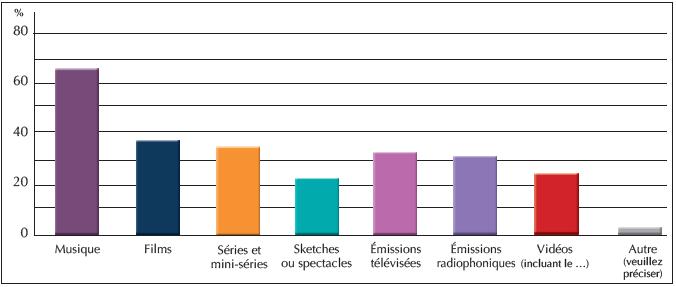

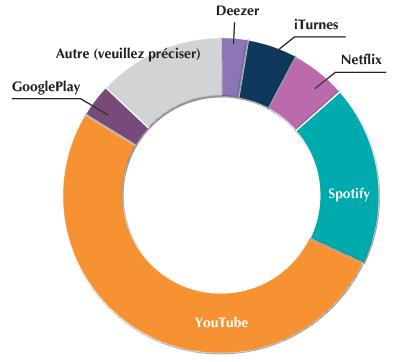

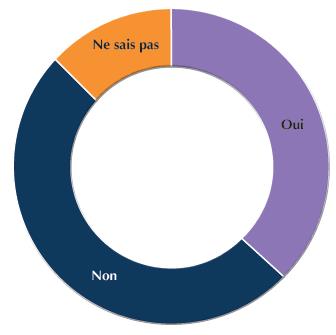

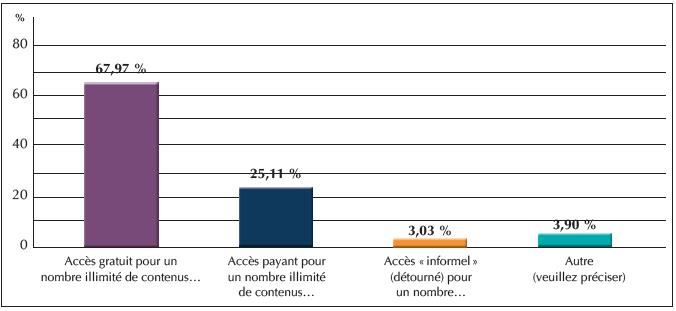

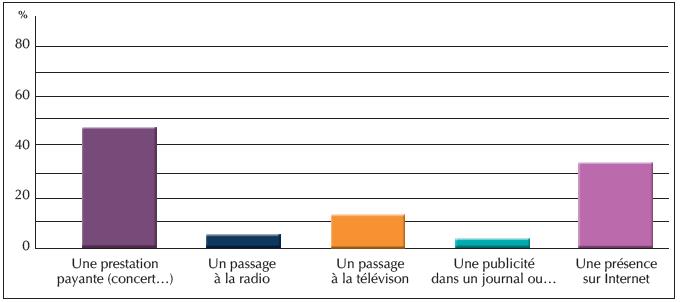

Un questionnaire électronique12 conçu, à l’aide de l’outil Survey Monkey, a été diffusé en ligne d’octobre 2019 à mars 2020 et relayé via les réseaux de l’OIF et d’autres organismes culturels de la Francophonie. Il s’adressait à un panel d’utilisateurs d’Internet (âgés entre 18 et 75 ans) des pays membres de la Francophonie et visait à recueillir des données sur leurs habitudes de consommation en ligne ainsi que leurs modes d’accès et de découverte de films, de séries, d’émissions télévisées, de vidéos et de musique sur Internet. Le questionnaire a recueilli 231 réponses de la part de répondants, dont 60 % de femmes, 40 % d’hommes, 50 % de 18 à 25 ans et 23 % de 26 à 35 ans).

Les répondants proviennent de 20 pays de la Francophonie (Belgique/Wallonie, Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Canada/Québec, Congo, Côte d’Ivoire, Égypte, France (incluant la Martinique et la Réunion), Haïti, Guinée, Liban, Mali, Maroc, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Suisse, Togo, Tunisie).

Figure 1 – Tranche d’âge des répondants au questionnaire

2.4. Entrevues semi-directives

Des entrevues individuelles semi-dirigées ont été réalisées auprès de 30 artistes et professionnels de la culture dans cinq pays-témoins (Bénin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Canada/Québec, Togo), de septembre à décembre 2019. Il s’agit essentiellement de travailleurs culturels, notamment des : artistes-interprètes, des auteurs-compositeurs, des acteurs, des humoristes, des agents d’artistes, de managers et de promoteurs, des réalisateurs-producteurs et des distributeurs. Chaque entrevue, d’une durée minimum de 45 à 60 minutes, a été réalisée en respectant une grille d’entretiens13, préalablement élaborée. Les questions posées visaient à recueillir des données sur les parcours personnels, les expériences de pratiques et d’utilisation d’Internet et des outils numériques dans le cadre des activités professionnelles, les défis et obstacles liés à la découvrabilité des contenus culturels francophones sur Internet ainsi que des propositions pour surmonter ces défis.

La collecte de données s’est effectuée auprès de deux populations, l’une cible (les artistes et les créateurs) confrontée directement à la promotion et à la découvrabilité de leurs œuvres et l’autre dite témoin, constituée des intermédiaires traditionnels (les producteurs, les éditeurs, les diffuseurs et les distributeurs) de la chaîne de valeur culturelle dont les pratiques sont profondément affectées par les mutations numériques des écosystèmes culturels locaux et nationaux.

II. Revue de littérature et état des connaissances

Cette revue de littérature présente une recension sommaire des travaux et des connaissances sur la découvrabilité, en s’appuyant sur la littérature scientifique et la littérature grise qui permettent de documenter les tendances et les dynamiques à l’œuvre dans ce domaine.

La problématique de la découvrabilité y est étudiée à partir de quatre enjeux qui nous semblent les plus significatifs pour justifier de la nécessité pour l’OIF de devenir actrice de sensibilisation et de plaidoyer, mais également force de propositions pour l’expérimentation et la mise en œuvre d’actions concrètes et innovantes en la matière, et ce conformément aux objectifs de sa nouvelle programmation14 2019-2022 dont l’une des composantes vise à valoriser l’usage et l’influence de la langue française dans un contexte de diversité linguistique et culturelle.

Les quatre principaux enjeux identifiés sont les suivants :

1) l’analyse conceptuelle de la découvrabilité ; 2) la découvrabilité comme levier pour la promotion de la diversité des expressions culturelles francophones ; 3) la transformation numérique des industries culturelles et son impact sur la chaîne de valeur culturelle ; 4) la découvrabilité et la juste rémunération des créateurs francophones face au défi du piratage et de la gratuité d’accès à la culture en ligne.

1. La découvrabilité : analyse d’un concept polysémique

La découvrabilité est un concept polysémique dont l’usage peut susciter quelques ambiguïtés et confusions qui justifient un besoin d’éclaircissement et de définition afin de maximiser sa compréhension de manière contextualisée. C’est la raison pour laquelle il importe d’abord de circonscrire ce nouvel objet d’étude multidimensionnel aux significations qu’il recouvre, à travers ses différentes utilisations dans les domaines de la culture et du numérique et au croisement interdisciplinaire des sciences de l’information et de la communication (SIC), et de l’informatique.

Dans une acception purement appliquée aux Systèmes d’Information (SI) et aux interfaces des applications Web, la notion de « découvrabilité » renvoie à la capacité d’un site Web à aider un utilisateur à trouver l’information qu’il cherche. Cette approche de définition très générique et simpliste trouve ses fondements dans les travaux15 de Peter Morville, pionnier de l’architecture de l’information, qui a développé une théorie sur la trouvabilité ou repérabilité (en anglais, findability) de contenus sur le Web.

Peter Morville distinguait deux dimensions à cette qualité indispensable pour tout contenu informationnel publié en ligne : d’une part la trouvabilité interne qui consiste dans la capacité du contenu recherché à être repérable au sein même de l’interface explorée par l’utilisateur (par exemple dans le catalogue d’une plateforme ou sur l’interface d’accueil d’une application ou service Web) ; et d’autre part la trouvabilité externe liée à la capacité du contenu à être repérable par des moteurs de recherche, grâce à des balises sémantiques, des mots-clés et des métadonnées qui permettent de répertorier, d’indexer, de situer ou de (géo)localiser et de trouver le contenu partout où il est disponible en ligne. Ce paradigme de la découvrabilité est celui auquel on associe les stratégies et techniques d’optimisation (SEO ou Search Engine Optimization, en anglais) pratiquées par les professionnels du référencement, dont le métier consiste à favoriser le bon positionnement des pages, sites ou applications Web dans les résultats des moteurs de recherche.

Cependant, penser la découvrabilité dans cette unique perspective de repérabilité ou de trouvabilité des contenus en ligne peut être assez réducteur puisque la découvrabilité ne se limite pas à cette seule facette. En effet, bien qu’il y ait encore peu de tentatives de conceptualisation de la notion même de découvrabilité, les textes s’y référant au niveau de la littérature commencent à se multiplier.

La littérature anglo-saxonne fait par exemple état de plusieurs travaux16 qui se focalisent sur la découvrabilité des applications mobiles (Application Discoverability) dans des magasins ou boutiques d’applications en ligne (App Store17), à des fins d’amélioration de l’expérience-utilisateur. En 2013, trois chercheurs de l’université d’Oulu en Finlande (Simo Hosio, Jorge Goncalves et Vassilis Kostako) ont ainsi publié un article18 dont l’apport est particulièrement riche pour la compréhension des mécanismes de découvrabilité (Discoverability) à partir d’une série de mesures et d’analyses des parcours de navigation et des comportements des utilisateurs d’applications accessibles via un dispositif d’écrans (ou vitrines) d’affichage public polyvalents. Les chercheurs se sont notamment intéressés à établir des corrélations entre le succès d’une application et les facteurs qui permettent à l’application d’être facilement découverte et téléchargée par l’utilisateur, celui-ci étant exposé à une grande variété d’applications stockées au même endroit et accessible sur le même écran de terminal. Cette recherche met en exergue le fait que la découvrabilité joue un rôle déterminant dans l’augmentation du taux d’adoption et de l’utilité relative19 d’une application selon la visibilité et l’exposition dont jouit l’application dans l’ensemble de l’interface de la boutique ou du magasin d’applications.

Ce n’est qu’à partir de mai 2016, à l’occasion du Sommet de la découvrabilité20 organisé conjointement par le Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et l’Office National du Film (ONF) du Canada, que le concept de découvrabilité a commencé à être vulgarisé auprès du grand public, voyant son usage progressivement se généraliser avec une forte connotation liée à l’accès aux contenus culturels (surtout audiovisuels) dans une ère d’abondance de contenus.

Différentes parties prenantes de l’écosystème culturel canadien ont alors pris part à cette conversation initiée à l’échelle nationale dans le but de développer des stratégies et des mesures visant à améliorer la découverte des émissions et des contenus canadiens, en particulier dans l’environnement numérique.

La même année, l’Office québécois de la langue française (OQLF) a proposé une première définition de la « découvrabilité », à travers une fiche terminologique qui lui est dédiée. La découvrabilité y est décrite comme le « potentiel pour un contenu, un produit ou un service de capter l'attention d'un internaute de manière à lui faire découvrir des contenus autres21 ». Cette définition s’accompagne d’une note précisant que : « L'emploi, notamment de métadonnées, d'algorithmes de recherche, de mots-clés, d'index, de catalogues augmente la découvrabilité d'un contenu, d'un produit ou d'un service22 ».

Les efforts de définition se sont poursuivis grâce à une série d’initiatives d’études et de recherche dont l’objectif était de développer une compréhension commune du concept de la découvrabilité pour tous les acteurs de la filière audiovisuelle et des autres filières des industries culturelles et créatives canadiennes. C’est dans ce contexte qu’une étude, commandée par le Fonds des Médias du Canada (FMC) et réalisée par Danielle Desjardins, a permis d’établir un cadre de référence commun23. Ce dernier classe les différentes notions associées à la découvrabilité selon différents types de leviers24 pouvant être mobilisés au service des acteurs concernés par la découvrabilité, soit les acteurs25 de l’industrie des contenus et les publics en quête des contenus répondant à leurs nouvelles habitudes de consommation culturelle et médiatique.

Deux principaux leviers de la découvrabilité ont été identifiés : 1) les leviers institutionnels (politiques culturelles, réglementation et mesures de financement ; et 2) les leviers industriels (données d’usage, algorithmes, moteurs de recherche, systèmes de recommandations, outils marketing, etc.). Le cadre de référence commun proposé par Danielle Desjardins met en évidence la place centrale du public ou du consommateur, celui-ci étant considéré comme « la finalité de toute initiative de découvrabilité »26. L’auteure inscrit également, à juste titre, la notion de découvrabilité dans un « continuum à trois facettes »27, à savoir : la découverte (l’exposition du consommateur à l’existence du contenu) ; le choix (le fait pour le consommateur de décider d’accorder son attention et son intérêt à tel contenu plutôt qu’à un autre, sachant que cette décision peut être influencée par le contexte ainsi que par les outils et les dispositifs qui guident le consommateur et qui l’aident à repérer des contenus pertinents dans l’offre abondante à laquelle il est exposé) ; et enfin l’accès (le fait d’accéder et de pouvoir consommer le contenu de son choix, de façon simple et conviviale, au moment où on le souhaite).

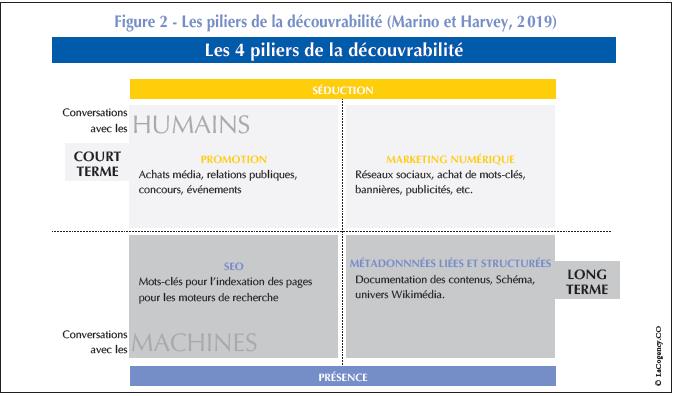

Une autre étude, réalisée en 2017 par l’Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ), et portant sur « L’état des lieux des métadonnées relatives aux contenus culturels » propose une définition de la découvrabilité qui met l’emphase sur l’importance que des contenus puissent émerger spontanément lors d’une recherche sur le Web, même si ces contenus ne correspondent pas très précisément à l’objet de notre recherche initiale. L’OCCQ définit ainsi la découvrabilité comme la « Capacité, pour un contenu culturel, à se laisser découvrir aisément par le consommateur qui le cherche et à se faire proposer au consommateur qui n’en connaissait pas l’existence28 ». L’étude de l’OCCQ met en exergue l’obligation de penser la relation entre une œuvre culturelle et sa découvrabilité par le fait-même des métadonnées qui enrichissent la description de l’œuvre et lui assurent une meilleure repérabilité et visibilité sur le Web grâce notamment à des associations avec d’autres données liées du web sémantique, qui renvoient toutes à la même ressource. Ceci expliquerait par exemple les difficultés associées à la découvrabilité des œuvres et produits culturels francophones dans un univers numérique où les contenus culturels de langue anglaise occupent une place prépondérante. Les métadonnées liées et structurées ne constituent cependant que l’un des quatre piliers de la découvrabilité selon Véronique Marino et Andrée Harvey29 ; les autres piliers étant l’optimisation pour moteurs de recherche ou Search Engine Optimization (SEO), la promotion et le marketing numérique.

Figure 2 - Les piliers de la découvrabilité (Marino & Harvey, 2019)

Comme on peut le constater, la nature polysémique de la notion de découvrabilité rend difficile l’entreprise d’une définition unique et stabilisée.

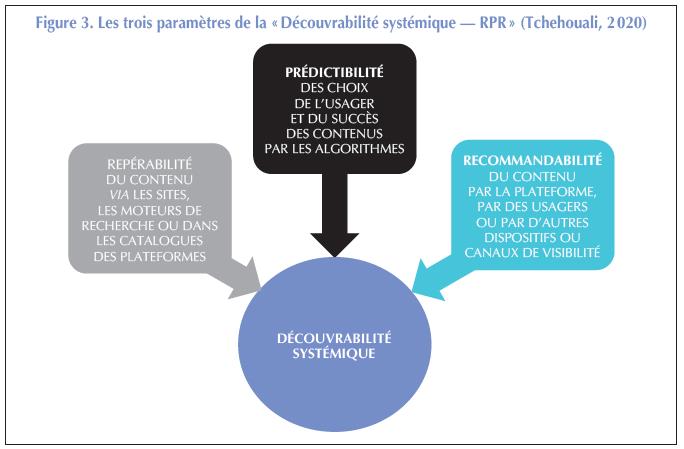

Toutefois, dans le cadre d’un document de réflexion stratégique préparé en mars 2020 pour le compte du Ministère du Patrimoine canadien, Destiny Tchéhouali propose une nouvelle approche conceptuelle qui articule de manière systémique les différentes facettes de la découvrabilité sans pour autant prétendre à une définition formalisée et explicite de la notion. Pour ce chercheur, la découvrabilité numérique (se focalisant sur les plateformes numériques) intègre trois paramètres fondamentaux (« RPR »), qui permettent de l’envisager comme un processus systémique conduisant le consommateur à la découverte du contenu dans le catalogue. Il s’agit de : 1) la Repérabilité (capacité intrinsèque du contenu à être facilement repérable et trouvable en ligne) ; 2) la Prédictibilité30 (capacité du contenu à figurer parmi les résultats des analyses prédictives des algorithmes qui qualifient, de manière anticipée et sur la base d’un ensemble de variables, l’utilité, la valeur, le succès ou la popularité qu’aura une œuvre auprès du public, comparativement à d’autres contenus du même catalogue) ; 3) la Recommandabilité31 (capacité du contenu à se faire recommander de manière récurrente par la plateforme ou par des usagers et des consommateurs ou par d’autres dispositifs et systèmes ou terminaux qui hiérarchisent systématiquement les niveaux de visibilité et de mise en valeur, en lien avec la pertinence du contenu et l’objectif de satisfaction des usagers).

Figure 3 – Les trois paramètres de la « Découvrabilité systémique – RPR » (Tchéhouali, 2020)

2. La découvrabilité, un levier pour l’accès et la promotion de la diversité des expressions culturelles francophones dans l’environnement numérique

Les avancées relatives aux technologies numériques et au développement de la société globalisée de l’information au cours des dernières années ont entraîné de nombreuses préoccupations sur la manière dont les individus ou groupes d’individus découvrent et accèdent par des moyens numériques à une diversité d’expressions culturelles. La question de l’accès et de la consommation d’une diversité de contenus culturels dans l’environnement numérique offre donc un cadre d’analyse et d’interprétation assez pertinent pour la compréhension, dans la durée, des processus et mécanismes de découvrabilité.

Il importe d’abord de rappeler qu’à ce jour, la Convention de l’UNESCO sur la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles, adoptée à Paris en octobre 2005 et ratifiée par 193 États membres de l’UNESCO, constitue le seul instrument de référence dans l’ordre juridique international qui soit porteur d’un consensus international sur le droit souverain des États à élaborer des politiques et à prendre des mesures pour promouvoir et protéger la diversité de leurs expressions culturelles nationales, en créant un environnement favorable à l’expression de la créativité de leurs peuples. La Convention de 2005 reconnaît la double nature économique et culturelle des œuvres artistiques et considère de facto qu’elles ne doivent pas être traitées comme des marchandises ayant exclusivement une valeur commerciale puisqu’elles sont aussi l’expression de l’identité et de la diversité créative des peuples. Pourtant, les grandes plateformes numériques accordent souvent peu d’intérêt à la présence et l’accessibilité d’œuvres culturelles nationales et locales francophones sur leur catalogue, juste en estimant que ces œuvres ont une valeur marchande insuffisamment attractive. En 2005, les différentes parties prenantes qui ont contribué à l’élaboration d’un solide corpus de principes fondamentaux de la Convention, étaient unanimes autour du constat suivant : « les processus de mondialisation, facilités par l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication, s’ils créent les conditions inédites d’une interaction renforcée entre les cultures, représentent aussi un défi pour la diversité culturelle, notamment au regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays pauvres »32.

Aujourd’hui, ce constat est toujours valable puisque le déséquilibre des échanges de biens et de services culturels s’accentue à l’échelle transnationale, en particulier dans l’environnement numérique33.

En effet, cet environnement est de plus en plus contrôlé par les nouveaux diffuseurs et distributeurs mondiaux de produits culturels qui s’imposent comme l’oligopole de la découvrabilité et dont les activités, les modèles d’affaires et les algorithmes ne favorisent pas de manière équitable ni diversifiée, l’accès des artistes nationaux et locaux (surtout ceux n’ayant pas une grande notoriété) et de leurs œuvres à un large public, sur les marchés internationaux de la culture. Nombreux sont les auteurs dont les travaux étudient et rapportent ces phénomènes de concentration de l’offre culturelle numérique globale qui entraîne un manque de diversité dans l’accès et la consommation des contenus culturels à l’ère des plateformes numériques. Ce serait d’ailleurs une gageure, difficilement tenable, de les recenser de manière exhaustive dans le cadre de la présente étude.

Néanmoins, il est utile de faire référence à quelques travaux récents qui se sont évertués à mettre en lumière l’articulation des liens entre la notion de découvrabilité et celle de diversité, sans s’attarder sur les préoccupations récurrentes en lien avec les obstacles conceptuels et méthodologiques de mesure de la diversité culturelle en ligne34. Plusieurs documents35 de réflexion sur les enjeux liés à la diversité des contenus ont été produits récemment dans le cadre de la stratégie de mobilisation internationale du Ministère du Patrimoine canadien sur la diversité des contenus à l’ère numérique.

Prenons l’exemple du rapport de recherche intitulé Diversité de contenus à l’ère numérique : Découvrabilité de contenu diversifié aux échelons local, régional et national36, rédigé par Philip Napoli. L’auteur y développe les trois composantes interdépendantes qu’il associe au principe de la diversité. Il distingue ainsi : la diversité des sources ; la diversité des types et des genres de contenus ; la diversité de l’exposition. Si la diversité des sources se mesure à travers la diversification des fournisseurs de contenus et si cette diversité de sources peut être garante d’une diversité de contenus (« selon la logique que différents types de sources diffèrent probablement, en ce qui a trait aux types de contenu qu’ils produisent »37), alors on peut déjà déduire de ce postulat que l’un des problèmes de la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne est lié à la faible diversité de sources puisqu’il n’existe pas – du moins pour le moment – de plateformes à vocation transnationale offrant des services de diffusion et de distribution de contenus culturels exclusivement ou spécifiquement francophones. La grande majorité des contenus culturels francophones disponibles en ligne ne sont accessibles que via une poignée de plateformes. Celles-ci sont pour la plupart détenues par des entreprises ou des propriétaires situés hors de l’espace linguistique francophone et qui n’ont pas de sensibilité particulière qui justifierait leur engagement dans la promotion de valeurs véhiculées par les expressions culturelles et la créativité francophones. En effet, à la fin de l’année 2018, plus d’un milliard de personnes dans le monde vivaient dans un foyer abonné à un service généraliste de vidéo à la demande par abonnement comme Netflix ou Amazon Prime. Deux fois plus encore avaient déjà regardé une vidéo sur YouTube.38 Comme le suggère Luis Albonorz, la véritable interrogation ici est de chercher à savoir : « […] dans quelle mesure les catalogues proposés (par ces plateformes) reflètent-ils la diversité des expressions culturelles de tout le monde ? Est-il logique d’imposer un système de quotas de contenus pour avantager la production nationale indépendante ? Comment faire en sorte que la politique long tail […] ne soit pas, en pratique, une « longue traîne » invisible en raison du manque de visibilité des expressions culturelles minoritaires ? Répondre à ces questions n’est pas une tâche aisée et tout semble indiquer qu’il faudra, pour trouver les réponses satisfaisantes, affronter un processus d’apprentissage essai-erreur »39.

Par ailleurs, la diversité d’exposition des auditoires à une grande quantité de contenus sur les plateformes transnationales n’induit pas systématiquement qu’ils peuvent accéder et consommer une diversité de contenus nationaux, régionaux ou locaux. Il existe des phénomènes tels que les bulles de filtre40 qui font en sorte que, malgré la diversité d’exposition, les systèmes de recommandation tendent à enfermer l’utilisateur dans ses préférences de consommation culturelle déjà établies, sans chercher à susciter davantage sa curiosité ou à élargir ses horizons en lui faisant découvrir des contenus autres que ceux qu’il a l’habitude d’apprécier ou de consommer. Comme le souligne bien Napoli dans son analyse41, la dynamique de la conception et du fonctionnement des systèmes de recherche et de recommandation priorisent des critères qui nuisent à la diversité, notamment : l’historique de navigation et de consommation de l’utilisateur et ses préférences ; les contenus les plus populaires auprès de ses contacts, amis et relations sur les réseaux sociaux ; les logiques éditoriales propres à la plateforme basées sur des facteurs tels que la différenciation de son offre et la mise en valeur de ses propres contenus originaux exclusif, non disponibles dans les catalogues des plateformes concurrentes ; etc.

Pour Mira Burri, si l’on souhaite atteindre de véritables objectifs de politique publique relatifs à la mise en valeur d’une diversité de consommation culturelle, il est essentiel de chercher au préalable à favoriser l’exposition et la découvrabilité d’une offre diversifiée, constituée d’un « bon mélange » 42de contenus locaux, nationaux et internationaux. Pour ce faire, des mesures doivent être prises par les autorités en charge de la régulation et de la réglementation des systèmes de radiodiffusion et de communication électronique (en particulier les nouveaux services de médias numériques), afin d’expérimenter une approche de « gouvernance par les algorithmes » appliquée aux secteurs culturels. Une telle approche peut s’avérer utile et efficace pour inciter les entreprises du Web et de l’industrie des contenus à rétablir un juste équilibre entre la manière dont les contenus sont éditorialisés sur leurs plateformes et les techniques algorithmiques utilisées pour proposer des recommandations ultra-personnalisées43 de contenus, en fonction des profils et des goûts individuels des utilisateurs. Il s’agit, selon Mira Burri, de « nouvelles formes d’intelligence éditoriale » pouvant déboucher sur un genre de « médiation d’intérêt public de l’espace numérique », qui contribuerait à atteindre des objectifs ou cibles précis de politique culturelle, comme des exigences44minimales de découvrabilité, sans toutefois négliger que les occurrences de contenus promotionnels puissent inclure des possibilités de découvertes fortuites pour les utilisateurs45. Ces analyses laissent percevoir le rôle crucial de la découvrabilité dans le passage de la diversité offerte (contenus diversifiés disponibles et mis à disposition de l’utilisateur) à la diversité consommée (contenus diversifiés effectivement consommés par l’utilisateur)46. Ce passage est aussi décisif que celui du processus permettant à l’utilisateur de passer de l’étape de la recherche en ligne de contenu à la recommandation et à la découverte effective du contenu.

Il est évident que les algorithmes, ces architectes de nos choix, exercent ici une influence sur ce processus qui renvoie à la complexité des modalités et déterminants techniques de la découvrabilité. On ne peut donc avoir aujourd’hui une meilleure compréhension de la façon dont les auditoires découvrent et accèdent à une diversité de contenus en ligne, sans tenir compte du rôle déterminant des systèmes algorithmiques.

Les effets de la découvrabilité sur l’accès et la consommation d’une diversité d’expressions culturelles, notamment francophones, en ligne peuvent ainsi être expliqués par un facteur déterminant, que Fenwick McKelvey et Robert Hunt ont nommé : la « responsabilité algorithmique ». Cette notion soulève des enjeux juridiques, politiques, éthiques et sociaux de la responsabilisation des entreprises d’Internet et des plateformes numériques œuvrant dans le domaine culturel, vis-à-vis de la façon dont elles automatisent la structuration et la présentation de l’offre de contenus de leurs catalogues en ligne ainsi que la collecte des données d’usage de leur clientèle, de sorte à orienter ou à préconfigurer les choix et tendances de consommation culturelle à l’échelle mondiale, quitte à inclure des recommandations47 biaisées. McKelvey et Hunt expliquent que : « Sur les plateformes de découverte de contenu, les algorithmes sont une solution technique pour les questions complexes de réception et d’interprétation culturelles, telles que la pertinence, le goût, le plaisir et la personnalité […]. Les algorithmes interprètent les utilisateurs et les contenus afin d’idéalement améliorer leurs interactions et de trouver des contenus pertinents pour les utilisateurs. »48.

Cependant, il arrive beaucoup plus souvent qu’on ne le conçoit que les contenus considérés comme pertinents pour l’utilisateur et qui lui sont recommandés soient en réalité le résultat d’une apparente liberté de choix, le choix étant lui-même influencé par la combinaison de différents paramètres tels que : le parcours de navigation de l’utilisateur sur l’interface de la plateforme, ses comportements par rapport aux différents flux de contenus auxquels il est exposés en ligne, les stratégies marketing ou publicitaires49 et les impératifs de rentabilité qui déterminent l’exposition, la visibilité ou la mise en valeur des contenus ainsi que les modèles de conception et de gestion éditoriale et algorithmique des interfaces par les plateformes50.

Ces profonds bouleversements qu’entraîne le numérique dans le champ culturel et qui ont des impacts tant positifs que négatifs sur la création, la diffusion et l’accès aux œuvres francophones justifient que la Francophonie se remobilise dans son combat pour la protection et la promotion de la diversité culturelle.

En effet, quinze ans après l’adoption de la Convention de l’UNESCO de 200551, on se rend compte que l’environnement évolutif des technologies numériques fait en sorte qu’on ne peut considérer la diversité culturelle comme un acquis définitif puisque l’application même des principes de la Convention se trouve constamment confrontée aujourd’hui à des défis majeurs et à de nouvelles réalités imposées par de nouveaux acteurs numériques qui n’existaient même pas en 2005. Convaincus que la Convention garde toujours toute sa pertinence face à ces défis et déterminés à en faire un instrument de gouvernance de la culture à l’ère numérique, les Parties à la Convention ont adopté en juin 2017 des Directives52 opérationnelles sur le numérique (Résolution 6.CP 11) et ont élaboré une feuille de route ouverte53 et commune, basée sur un certain nombre d’actions prioritaires.

À l’étape de la distribution et de la diffusion, les nouvelles Directives prévoient deux mesures exhortant les Parties à atteindre des objectifs spécifiques en lien avec la découvrabilité des contenus nationaux et locaux :

-

« 16.1 - Encourager la diversité des médias numériques, y compris la multiplicité des distributeurs numériques de biens et services culturels et des acteurs du numérique (plateformes en ligne, fournisseurs d’accès à Internet (FAI), moteurs de recherche, réseaux sociaux), tout en garantissant la visibilité et la découvrabilité des contenus culturels nationaux et locaux » ;

-

« 6.2 - Promouvoir le dialogue entre opérateurs privés et autorités publiques afin de valoriser une plus grande transparence dans la collecte et l’utilisation des données qui génèrent des algorithmes, et encourager la création d’algorithmes qui assurent une plus grande diversité des expressions culturelles dans l’environnement numérique et qui favorisent la présence et la disponibilité d’œuvres culturelles locales ».

Au stade de l’accès, les Parties sont invitées à s’efforcer d’assurer l’accès libre et pérenne aux diverses expressions culturelles dans l’environnement numérique, à travers des mesures essentielles telles que :

-

« 17.1 - Instaurer une plus grande transparence et une meilleure lisibilité des modes d’indexation et de référencement des contenus afin que les mécanismes numériques (algorithmes de recommandation) qui déterminent les contenus disponibles pour les utilisateurs offrent un large éventail d’expressions culturelles diverses dans l’environnement numérique » ;

-

« 17.2 - Investir dans les infrastructures de télécommunications, les développer et les renforcer afin d’améliorer l’accès à des expressions culturelles diverses dans l’environnement numérique » ;

-

« 17.3 - Encourager la mise en œuvre de mesures de préservation numérique et le développement d’infrastructures permettant d’assurer un accès universel et pérenne au contenu culturel malgré l’évolution constante et rapide de l’environnement numérique ».

En résonance à ces dispositions et considérant la situation spécifique des pays en développement (en particulier ceux de l’Afrique francophone), Jean-Musitelli54 plaide pour une intervention urgente afin d’« accompagner les écosystèmes numériques par des politiques publiques, nationales et multilatérales, visant à garantir le pluralisme des expressions culturelles, à assurer le financement de la création et la rémunération équitable des auteurs, et à éviter que ne se créent à l’échelle planétaire de nouvelles fractures entre les populations connectées et celles qui sont privées d’accès aux réseaux numériques. Ces questions se posent avec une particulière acuité dans les pays en développement qui constituent majoritairement l’aire francophone. Au regard de leurs besoins, le numérique peut tout aussi bien, selon l’application qui en est faite, leur offrir des perspectives de rattrapage grâce au raccourci technologique qu’il autorise ; ou, à l’inverse, si le virage numérique n’est pas rapidement pris, creuser la fracture numérique. Aider les pays en développement à réussir leur entrée dans l’ère numérique représente donc une condition impérative pour y préserver la diversité culturelle. »55

3. Transformation numérique des industries culturelles et créatives francophones et impacts sur la chaîne de valeur culturelle

Le secteur des industries culturelles et créatives demeure encore à un stade embryonnaire ou d’émergence dans la plupart des pays en développement francophones. Tel est le diagnostic posé par la série d’études56 publiées par l’OIF, entre 2010 et 2012, relativement aux profils culturels des pays du Sud membres de la Francophonie. Bien qu’il y ait des spécificités liées à l’évolution des industries culturelles dans ces pays, on peut dégager de la littérature un ensemble de constats basés sur des caractéristiques structurelles et des logiques d’acteurs qui leur sont communs. En effet, la plupart des pays du Sud francophones sont caractérisés par l’étroitesse de leur marché culturel, avec des microentreprises opérant dans un secteur d’activités en cours de structuration et à prédominance informelle.

À cela s’ajoutent le manque de professionnalisation des filières culturelles, les besoins en renforcement de capacités des acteurs et opérateurs culturels, les problèmes liés au pouvoir d’achat relativement faible des consommateurs, le faible amortissement ou la capacité d’absorption des coûts de production des biens et services culturels, exacerbés par les pratiques de commerce illégal de produits culturels piratés dû aux cadres juridiques défaillants en matière de protection des droits d’auteurs et des droits voisins. Ce tableau peu reluisant pose de toute évidence des problèmes en termes de compétitivité, d’exploitabilité et de rentabilité des biens et services culturels francophones produits localement.

Pourtant, les pays francophones disposent d’un important vivier de talents créatifs et d’un patrimoine culturel diversifié dont l’accessibilité, la valorisation et l’exportation pourraient contribuer significativement à la création d’emplois et de richesse au niveau national. Comme le rapporte Raguidissida Émile Zida dans sa thèse de doctorat, soutenue en mars 2018 :

« Si au niveau mondial, les industries culturelles ont semblé convaincre de leur impact pour le développement, cela n’a pas été évident dans les pays du sud, notamment en Afrique subsaharienne francophone. Pendant que dans beaucoup de pays occidentaux, principalement nord-américains, leur contribution au développement est expliquée par des données chiffrées, dans les pays en développement au contraire, particulièrement en Afrique, leur valeur ajoutée tarde à être visible. » 57.

En effet sur le continent africain, la plupart des pays cités comme des modèles de réussite en matière de développement de leurs industries culturelles sont des pays anglophones comme le Nigéria (avec sa désormais célèbre industrie cinématographique Nollywood) ou l’Afrique du Sud. Cette situation s’explique surtout par le fait que dans les pays francophones du Sud, le secteur culturel a longtemps été relégué au second plan des politiques publiques et la prise de conscience du potentiel des industries culturelles pour le développement économique, social et culturel dans ces pays ne s’est produite que très tardivement.

Jusqu’à récemment, les dynamiques dans les secteurs de la musique, du cinéma, de l’audiovisuel et du livre ont toujours révélé de flagrantes inégalités entre les pays du Sud et ceux du Nord, faisant des uns les consommateurs et récepteurs passifs des produits culturels créés, diffusés et distribués par les autres. Rappelons que l’émergence des industries culturelles des pays francophones du Sud est aussi freinée d’une part par les carences des cadres réglementaires, des politiques et des stratégies culturelles qui demeurent inadaptés face aux nouveaux enjeux et défis du numérique et l’absence de mécanismes d’accès au financement pour soutenir la création. Tous ces freins structurels limitent les opportunités d’investissements nécessaires à l’éclosion d’entreprises culturelles pouvant potentiellement développer une offre de services de diffusion et de distribution numériques de contenus francophones, en profitant d’un environnement numérique propice et en s’appuyant sur des modèles d’affaires innovants et viables.

Toujours est-il que la rapidité et l’ampleur des changements technologiques insufflent un vent de renouveau et de redynamisation pour les filières culturelles et créatives. Le premier panorama mondial de l’économie de la culture et de la création58, publié en décembre 2015 par le Cabinet EY et la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC), a ainsi révélé l’importante contribution des œuvres culturelles et créatives à l’économie numérique, à travers les recettes générées par le contenu culturel aux acteurs numériques.

En effet, selon cette étude, les industries culturelles et créatives (ICC) représentaient 200 milliards de dollars des ventes numériques mondiales en 2013. Elles stimulent également les ventes d’appareils numériques (téléphones intelligents, tablettes, liseuses numériques, TV intelligentes, lecteurs de DVD, etc.) qui se sont élevées à 530 milliards de dollars cette même année. En outre, les biens culturels numériques (livres numériques, musique, vidéos, jeux) constituent de loin la plus grande source de revenus de l’économie numérique, générant 66 milliards de dollars de ventes aux consommateurs en 2013 et 21,7 milliards de recettes publicitaires pour les médias en ligne et les sites de streaming gratuits59.

Rappelons que les mutations numériques des industries culturelles sont la conséquence de la vague de dématérialisation des produits culturels, ayant marqué la décennie 2000-2010. Comme le fait remarquer Lucien Perticoz, on assiste à une évolution des pratiques de consommation culturelle qui nécessitent des ajustements au niveau des règles de jeu qui régissent habituellement les logiques des acteurs traditionnels dans les différentes filières des industries culturelles :

« La numérisation des contenus culturels et informationnels ainsi que l’évolution des pratiques de consommation corrélatives sont venues bousculer les positions que certains acteurs économiques (studio de cinéma, majors du disque, chaînes de télévision commerciale, etc.) ont parfois mis des années à se constituer. Dans un contexte où le consommateur final peut accéder à une multitude de contenus numérisés, les firmes concernées sont contraintes de revoir les modalités d’exploitation de leurs catalogues ou la manière d’élaborer leurs offres de programmes. »60

Les effets positifs de l’économie numérique sur l’attractivité des industries culturelles et créatives francophones commencent aussi à être perceptibles, comme l’illustrent la croissance des échanges culturels entre les pays de l’espace francophone et l’accès élargi des œuvres francophones aux marchés internationaux des biens et services culturels61. En réalité, la circulation transnationale des flux de produits culturels numériques francophones au cours des dernières années est directement liée à l’émergence de nouveaux circuits de distribution et aussi à l’augmentation de la quantité de contenus francophones mis en marché et disponibles dans les catalogues des plateformes mondiales.

La contribution62 de la chercheure et économiste Maria Masood au rapport annuel La langue française dans le monde, 2019 confirme la tendance à l’intensification des échanges de biens et services culturels entre francophones dans plusieurs secteurs des industries créatives, comme l’édition, l’audiovisuel et les jeux vidéo, et ce grâce à leur langue commune. Elle explique que :

« […] l’existence de l’espace francophone représente une opportunité de taille pour les pays francophones sur le marché international des biens culturels. Parce qu’ils véhiculent des symboles, des valeurs et une certaine vision du monde, les échanges culturels découlent bien souvent de l’existence d’une certaine proximité culturelle entre consommateur et producteur. Si le fait de partager une même langue implique une plus grande proximité culturelle, alors les artistes et producteurs francophones pourraient profiter de débouchés privilégiés au sein de l’espace francophone pour percer sur la scène internationale. »63.

S’appuyant sur les données de commerce fournies par l’UNESCO pour la période 2008-2015, Maria Masood démontre également qu’en moyenne sur cette période : « les exportations de biens culturels de l’espace francophone étaient destinées pour 26 % aux autres pays de l’espace (contre 13 % pour les autres biens). De façon analogue, en moyenne entre 2008 et 2015, 18 % des importations totales de biens culturels provenaient des pays de l’espace francophone (contre 12 % pour les autres biens). »64. En 2015, ces échanges de biens culturels au sein de l’espace francophone65 représentaient ainsi un total de 5,7 % dans les échanges culturels mondiaux, soit pratiquement le double de ce que cela représentait en 2008 (2,6 %). Il est également encourageant d’observer l’appétence des francophones pour la consommation de musique et de films en langue française (respectivement 19 % et 12 % des exportations de biens culturels au sein de l’espace francophone, sur la période 2000-2015)66.

L’étude du Cabinet EY et de la CISAC, qui analyse les marchés de la culture et de la création dans le monde, fait aussi état de l’appétit inégalé qu’ont les francophones, en particulier les africains, pour les biens et services culturels. En voici un extrait qui décrit, avec une pointe d’optimisme, la situation très prometteuse de la consommation de contenus culturels dans les pays d’Afrique francophone :

« Les Africains consomment de plus en plus de culture, qu’elle soit ultralocale, nationale, étrangère ou numérique. La libéralisation du secteur audiovisuel dans de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique au début des années 2010 – permettant l’introduction de stations de radio privées – et l’avènement de plateformes numériques de vidéo et de musique ont favorisé la diffusion de contenus culturels étrangers dans la région. […] La soif de culture se renforcera rapidement car une population jeune s’équipe de smartphones et tablettes bon marché. Le nombre d’habitants, environ 1,1 milliard aujourd’hui, devrait augmenter de 400 millions au cours des deux prochaines décennies, fournissant des bataillons de consommateurs avides de culture. […] Le contenu culturel se vend de plus en plus dans toute l’Afrique. Les producteurs africains de télévision, de films et de musique se rendent compte que pour financer les coûts de production sur un marché sensible au prix, la meilleure stratégie est de maximiser les audiences en répondant aux goûts panafricains et en vendant au-delà des frontières nationales. […] Le contenu culturel africain s’exporte de plus en plus dans le monde à la fois grâce aux acteurs locaux et internationaux. […] Les groupes de médias internationaux cherchent également à accroître la visibilité et les exportations de culture africaine. »67

Ces constats enthousiasmants qui témoignent d’une certaine maturité des industries de contenus en Afrique francophone ne doivent pas faire occulter une autre réalité importante sur laquelle insiste Octavio Kulesz dans le Rapport mondial 2018 Repenser les politiques culturelles. L’expert culturel et éditeur argentin observe notamment un écart persistant en termes d’approvisionnement et de disponibilité de contenus et de services numériques entre les pays développés et les pays en développement :

« La moyenne de "pertinence locale" des contenus numériques dans les pays développés est de 71 % alors qu’elle n’est que de 42 % dans les pays en développement. Ces données suggèrent que la probabilité de participation des citoyens à la création, à la distribution et à la consommation d’une grande diversité de contenus numériques est plus élevée dans les pays développés. De même, les pays développés atteignent une moyenne de 84 % de "disponibilité" des contenus numériques, contre seulement 42 %, soit la moitié, dans les pays en développement. Cela signifie que les pays développés jouissent d’une quantité de contenus produits dans leurs langues respectives bien plus importante. Lorsqu’on les additionne, ces deux écarts de moyenne entre les pays développés et les pays en développement indiquent qu’il est bien plus probable que les contenus et services numériques proviennent de l’étranger pour les pays en développement que pour les pays développés. Les pays en développement font également preuve d’un engagement moindre envers certains contenus et services numériques ».68

Ce constat est également valable sur une échelle de comparaison entre les pays africains francophones et anglophones. L’étude, publiée en 2016 par le Secrétariat du Groupe des Pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP), sur les enjeux et les retombées économiques et artistiques de la diffusion et la distribution en ligne de contenu culturel avait conclu de l’existence d’une nette avance et d’une domination de l’offre en ligne des contenus locaux provenant des pays anglophones (Nigéria, Afrique du Sud, Kenya, Tanzanie, Ouganda, Ghana, Zambie, etc.) par rapport aux pays francophones de la région ACP. L’étude explique cet écart par le fait que les pays anglophones du continent ont plus tôt que les autres, pris des mesures visant à favoriser le virage numérique de leurs industries culturelles en soutenant financièrement les activités de production, de diffusion et de distribution numériques de contenus audiovisuels, cinématographiques et musicaux, répondant aux exigences des marchés internationaux69.

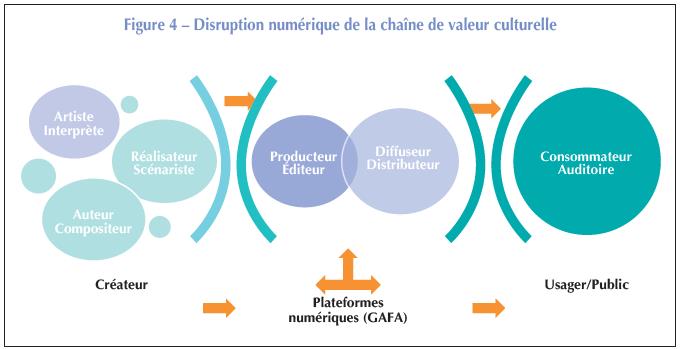

Quoi qu’il en soit, on peut déjà conclure à ce stade de notre réflexion que les transformations numériques sont porteuses de nouveaux débouchés économiques que les créateurs et artistes francophones devraient saisir, en décuplant les possibilités d’accessibilité et de monétisations de leurs œuvres en ligne. Cependant, les plateformes numériques s’imposent encore comme les nouveaux intermédiaires de la chaîne de valeur culturelle70, tentant de contrôler l’ensemble des activités culturelles, de la production à la vente, en passant par la promotion et la diffusion. La nouvelle économie des réseaux « se caractérise en effet par des coûts de structure qui, contrairement aux grandes firmes traditionnelles, n’augmentent pas à mesure que la taille de l’entreprise augmente. Les rendements croissent avec la taille car la valeur du réseau augmente avec le nombre de ses utilisateurs.71 ». Les plateformes voient ainsi leurs profits s’accroître et les coûts de production baisser à mesure que les utilisateurs se multiplient. Parallèlement, le coût de production baisse parce que le « bien-service » est utilisé « des milliers de fois » par plusieurs utilisateurs. Selon Pierre Beckouche, les entreprises qui survivent au tournant digital « sont soit les entreprises des secteurs traditionnels capables d’opérer ce virage […], soit les opérateurs numériques capables d’investir des secteurs aussi variés que les télécoms, la banque, le transport, etc.72 ». Par exemple, « Netflix a détrôné Blockbuster, leader historique des vidéoclubs, » et « les nouveaux leaders de la musique sont des sociétés de logiciels (iTunes, Spotify…)73 ». La figure 4 (voir page suivante) illustre cette recomposition de la chaîne de valeur culturelle, caractérisée par un phénomène de disruption numérique et de captation de valeur dus au positionnement, désormais central, des plateformes numériques dans le processus de désintermédiation et de réintermédiation74 des échanges culturels. Ces nouveaux acteurs se substituent progressivement aux acteurs dits traditionnels, que ce soit les industriels (producteurs/éditeurs) que les exploitants (diffuseurs/distributeurs).

Figure 4 – Disruption numérique de la chaîne de valeur culturelle

Dans le secteur audiovisuel par exemple, Netflix est devenu en 2018 le premier producteur de films d’Hollywood, tant par le nombre de films que par les sommes investies. Le leader de la vidéo à la demande a été aussi admis dans la Motion Picture Association of America (MPAA) et a remporté huit Oscars entre 2018 et 202075. D’après Alain Le Diberder, ancien Directeur des programmes et gérant d’Arte de 2012 à 2017 :

« C’est la première fois depuis un siècle qu’un outsider réussit à se faire une place au côté des majors, et c’est la première place »76.

Il étend également son analyse à la fonction d’édition de contenus en expliquant que :

« Les plateformes de SVOD77 concurrencent et remplacent certaines chaînes de télévision. YouTube a créé un nouveau type d’intermédiaire, les hébergeurs, capables non seulement de donner un cadre à la production amateur, mais plus généralement de recueillir tout ce qui ne trouvait plus sa place dans les grilles de télévision, comme la télévision scolaire. Les éditeurs traditionnels, éditeurs vidéo, distributeurs audiovisuels et chaînes de télévision entrent en crise.78»

4. Découvrabilité et rémunération des créateurs face aux défis du piratage et de la gratuité des contenus

La dématérialisation des produits culturels a facilité leur reproduction, leur diffusion massive et leur partage, en même temps qu’elle rend difficile la possibilité de pouvoir mesurer avec précision leur circulation élargie dans l’environnement numérique. Les modes diversifiés de découverte et de consommation des œuvres sur Internet posent un problème pour leur traçabilité et par conséquent pour la juste rémunération des créateurs et des ayant-droits qui perdent le contrôle sur la circulation de leurs œuvres, en raison des nombreuses transactions non enregistrées79.

Par ailleurs, les industries de contenus se trouvent confrontées de manière récurrente à la culture de la « gratuité », qui s’est développée depuis les débuts de l’Internet. À ce sujet, Serge Proulx et Anne Goldenberg nous rappellent que les premiers usages du réseau Internet ont été « fortement marqués par cette culture de la liberté, de la gratuité et de l’ouverture aux contributions informelles et décentralisées »80. Ceci reflète bien l’état d’esprit et le fantasme libertarien que nourrissaient à l’époque certains pionniers81 de l’Internet qui considéraient le cyberespace comme un « projet social émancipateur », un espace collectif autogéré (ou affranchi des logiques commerciales et étatiques) et propice à l’expérimentation de nouveaux rapports d’échanges, caractéristiques de la cyberculture.

En effet, les internautes sont habitués à accéder gratuitement à de très nombreux services et applications comme les moteurs de recherche (Google), les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) ainsi qu’à des centaines de milliers de contenus comme les vidéos et les morceaux de musique sur des sites comme YouTube ou les jeux vidéo dans des communautés de joueurs en ligne ou des réseaux de partage de fichiers en pair à pair. D’une part, si cette culture de la gratuité et du partage82 sur Internet favorise l’accès libre et illimité ainsi que le partage d’un volume considérable de contenus culturels entre les utilisateurs-consommateurs qui devraient « normalement » payer pour y accéder, d’autre part elle pénalise et constitue une véritable menace pour les créateurs, les producteurs, les auteurs et autres détenteurs de droits qui n’arrivent pas à bénéficier des revenus liés à l’utilisation et l’exploitation de leurs œuvres et contenus. Un peu partout à travers le monde, et même dans les pays développés, nombreux sont les internautes qui sont encore imprégnés de cette culture de la gratuité et qui utilisent encore divers moyens détournés, voire illicites, pour accéder à des contenus protégés par le droit d’auteur, sans avoir nécessairement à payer en contrepartie83 pour leur consommation.

C’est ainsi que les pratiques de piratage qui affectent les échanges de biens culturels se sont amplifiées avec l’avènement du numérique, surtout dans les pays francophones d’Afrique subsaharienne n’ayant pas de ressources, ni de cadre législatif appropriés pour lutter efficacement contre ce fléau. Dans ces pays, la problématique du piratage et de la protection de la propriété intellectuelle est prise en charge de façon très parcellaire, bien que s’étant généralisée au niveau de l’ensemble des filières de l’audiovisuel, de la musique et du livre, avec une importante croissance des offres numériques illégales.