Les chaînes de valeur jouent un rôle prépondérant dans l’économie burkinabée en termes de contribution à la formation du produit intérieur brut (PIB), à la réalisation de la sécurité alimentaire, aux revenus numéraires des ménages, à l’entreprenariat et à la transformation industrielle. Selon Babou Sébastien Diasso :

« Les chaînes de valeur sont incontournables dans l’évolution des échanges commerciaux. Elles ont entraîné une intensification des échanges et une modification de leur nature, passant des échanges de biens et services finis à des échanges de biens et services intermédiaires. Cela implique un certain degré de transformation au niveau local, pour créer de la valeur ajoutée supplémentaire et permettre un accroissement de la richesse nationale. Elles sont une opportunité pour les pays en développement comme le Burkina Faso afin de favoriser l’accroissement de sa richesse nationale par l’apport de valeur ajoutée supplémentaire surtout dans le contexte actuel de l’intégration internationale »1.

L’importance de ce sujet n’est pas de mettre l’accent sur l’accroissement de la production agricole et à la recherche de la sécurité alimentaire qui sont placées au cœur des préoccupations du Ministère de l’agriculture dans un contexte marqué par des difficultés d’approvisionnement des producteurs agricoles. Cette étude se veut être une contribution à la résolution du problème de la valorisation des chaînes de valeur burkinabè sur les plans national et international. Il est donc nécessaire d’évaluer la participation du système économique dans les chaînes de valeur aussi bien le rôle du numérique dans le processus d’industrialisation pour faciliter la transformation des ressources agricoles en biens et services. Ainsi pour notre étude, les filières prioritaires retenues sont les suivantes : le miel, le sésame, l’anacarde, le karité, le bétail-viande, la mangue, l’oignon, la tomate, les cuirs et peaux, le textile et habillement, le haricot vert et le niébé2. La présente étude qui est essentiellement qualitative a été conduite en trois phases : l’exploitation documentaire, l’analyse des données et la synthèse. Elle requiert aussi une analyse des facteurs qui ont favorisé l’émergence et l’exploitation des chaînes de valeur afin de vérifier la position du Burkina Faso par rapport à ces facteurs.

Cette étude commence par un diagnostic de l’économie burkinabè en présentant un état des lieux de la promotion du secteur industriel et des chaînes de valeur. Après avoir identifié les filières chaînes de valeurs prioritaires a été effectuée, elle classifie les principales chaînes de valeur agricoles identifiées au niveau du pays au regard d’un certain nombre de critères. S’en suit une analyse sur la contribution des technologies numériques dans le développement des filières chaines de valeur. Des recommandations visant à promouvoir les filières de chaînes de valeur et leur insertion au niveau du marché national et international sont formulées et enfin la conclusion.

I. Diagnostic de l’économie burkinabè

Cette section propose une vue synoptique du diagnostic de l’économie du pays en mettant l’accent sur la promotion des chaînes de valeurs et du développement industriel au Burkina Faso.

I.1. État des lieux de la promotion du secteur industriel et des chaînes de valeur

L’analyse diagnostique a permis de se pencher sur quelques indicateurs clés, notamment la qualité des produits ainsi que les contraintes de productions et de services.

I.1.1. Constats sur la qualité des produits

Sur les plans régional et international, il existe des textes juridiques qui encadrent les pratiques intercommerciales des entreprises et favorisent l’implémentation de la démarche qualité au Burkina Faso3.

Au niveau national, c’est la loi n° 11-207/AN du 24 mai 2007 portant institution d’un système national de normalisation, de certification, d’accréditation et de promotion de la qualité au Burkina Faso, ainsi que la politique nationale de qualité. Elle crée un Conseil supérieur de la qualité (CSQ). Douze ans après, le CSQ n’est toujours pas fonctionnel parce que le décret portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du CSQ n’a pas été adopté4. Le décret n° 94-14 du 6 janvier 1994 institue un certificat national de conformité. Trois arrêtés conjoints ont été pris pour fixer les modalités d’inspection, de contrôle et du périmètre concerné. Il faut noter l’existence d’une lenteur tant dans la délivrance des certificats nationaux de conformité par l’Inspection de la qualité et de la métrologie (IQM) que de celle du certificat de qualité sanitaire par le laboratoire national de la santé publique (LNSP). En plus, l’Agence burkinabè de normalisation (ABNORM) et l’Agence burkinabè de management de la qualité (ABMAQ) malgré la volonté politique affichée, éprouvent d’énormes difficultés du fait d’un manque de ressources pour accomplir efficacement leurs mandats.

Des arrêtés pris par les ministères en charge de l’agriculture et des ressources animales prévoient les modalités de défense contre les maladies, les insectes, organisent le contrôle phytosanitaire, réglementent les conditions d’importation et d’exportation des végétaux au Burkina Faso. Ils assurent le contrôle des produits des animaux et les conditions de fabrication et exportation des aliments pour bétail. La faiblesse des compétences des chargés des activités de contrôle, d’inspection et de certification pourraient compromettre les chances de développement d’internationalisation des opérateurs privés nationaux.

I.I.2. Défis

Les défis de la promotion du secteur industriel se résument entre autres à :

-

garantir la conformité des produits locaux aux règles internationales du commerce afin de pouvoir être compétitif sur le marché mondial ;

-

susciter les bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication à travers la sensibilisation ;

-

améliorer les infrastructures des laboratoires et des structures de contrôle et d’inspection ;

-

mener des réflexions sur la politique nationale de la qualité et opérationnaliser le conseil supérieur de la qualité ;

-

prendre en compte les enjeux actuels du secteur privé dans la réorganisation des structures publiques du secteur de la qualité.

I.I.3. Perspectives

Dans le but de valoriser la démarche qualité dans le système économique du pays, quatre perspectives stratégiques ont retenu notre attention. Il s’agit de :

-

intégrer les normes qualité dans les programmes d’alphabétisation pour faciliter l’appropriation par les membres des coopératives et associations de base ;

-

promouvoir les pôles de croissance afin de faciliter l’encadrement et la professionnalisation des opérateurs économiques nationaux ;

-

mettre en place des mesures incitatives à destination des entreprises en ce qui concerne notamment la prise en compte de la qualité dans les appels d’offre, la mise en place de régime d’allègement fiscal, système de fonds à coûts partagés pour inciter les petites et moyennes entreprises petites et moyennes industries (PME/PMI) à la démarche qualité ;

-

inciter les entreprises investissant dans l’exportation à intégrer la traçabilité ainsi que l’intelligence artificielle.

I.2. Analyse des contraintes du secteur de la production

Cette section traite de l’état des principales contraintes transversales dans les domaines de la gestion macroéconomique, de la gouvernance et du climat des affaires, ainsi que de l’accès au financement.

I.2.1. Les télécommunications

Le secteur de la télécommunication est encadré par différentes politiques et stratégies dont la politique sectorielle de l’économie numérique et des postes 2015-2019, la politique sectorielle infrastructure de transports, de communication et d’habitat (PS-ITCH) 2018-2027, la stratégie nationale de développement de l’économie numérique (SNADEN) 2018-2027 et la stratégie nationale de développement de l’accès et du service universels 2017-2021. Pour faciliter la mise en œuvre de ces actions, des structures ont été créées. Il s’agit de l’Autorité de régulation de communication électronique et des postes (ARCEP) de l’Agence nationale de promotion des technologies de l’information et de communication (ANPTIC), et de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Malgré les efforts consentis, il existe des difficultés dont la couverture insuffisante et la mauvaise qualité des services télécom ; le faible niveau d’appropriation des technologies de l’information et de la communication (TIC) au sein de la population, des entreprises et des administrations publiques ; l’insuffisance de la valorisation des compétences TIC ; l’absence d’écosystème numérique complet attractif pour le développement de l’expertise nationale. Ainsi, la qualité de la communication téléphonique et de la connexion internet qui reste à améliorer, handicape les usagers de ces services5. Selon les études, le débit moyen demeure très bas, avec une bande passante internationale de 2 860 bits par seconde disponible par utilisateur au Burkina Faso contre 8 349 bits par seconde au Sénégal et 221 660 bits par seconde en France6. L’accès à internet reste coûteux pour la majorité des PME. Le coût moyen d’un accès mensuel à l’internet fixe est d’environ 22 300 FCFA au Burkina Faso.

Pour pallier ces contraintes, il serait opportun de créer un environnement de confiance numérique, garant d’une large appropriation des usages et services numériques par l’ensemble des acteurs et de la société burkinabè ; de déployer des infrastructures (internet haut débit) de qualité sur l’ensemble du pays, support indispensable au développement de l’économie numérique ; de développer et promouvoir une expertise numérique nationale reconnue et développer une économie numérique équitable et inclusive.

I.2.2. Les infrastructures routières

Les infrastructures routières jouent un rôle important dans le développement socioéconomique car elles facilitent les mouvements de personnes et des biens, favorisant le développement des échanges commerciaux, le désenclavement des zones de production. Elles améliorent l’écoulement des marchandises et l’accès aux marchés des produits agricoles. Pour faciliter la bonne gestion et la mise en œuvre de la politique nationale en matière de transport, une stratégie sectorielle des transports a été adoptée couvrant la période 2011-2025 ainsi qu’une politique sectorielle « infrastructures de transport, de communication et d’habitat » qui couvre la période 2018-2027. La mise en œuvre des politiques et stratégies a permis d’améliorer le réseau routier national. Ce réseau routier est constitué de routes bitumées, de routes en terre et de pistes rurales.

S’agissant du transport terrestre, il existe huit mille transporteurs au Burkina Faso, comptabilisés par la Faîtière unique des transporteurs routiers du Burkina Faso (FUTRB), dont environ 2 350 enregistrés à la Chambre de commerce et d’industrie. L’offre est donc considérable et disproportionnée par rapport à la demande, limitée du fait du contexte sécuritaire. Le renforcement de la réglementation pour réguler le secteur du transport national est en cours et sera effectif jusqu’en 2024.7

Il faut noter que la qualité des infrastructures routières réalisées ne répond souvent pas aux normes, avec pour conséquence un processus accéléré de dégradation, ce qui augmente les coûts des transports et des produits. L’enclavement du pays est également un obstacle majeur à la réalisation des gains de compétitivité. Les coûts de transport sont relativement très élevés tant à l’exportation qu’à l’importation sur les corridors routiers. Il est donc nécessaire d’investir à nouveau sur ces corridors donnant accès à la mer : Abidjan, Cotonou, Lomé, Accra et celui de la Guinée avec laquelle la coopération s’est renforcée.

I.2.3. L’énergie électrique

Le secteur de l’énergie est encadré par plusieurs documents de politiques : la politique sectorielle transformations industrielles et artisanales (PS-TIA) 2018-2027; la stratégie dans le domaine de l’énergie (2019-2023) ; la lettre de politique sectorielle de l’énergie 2016-2020 (LPSE); le plan d’actions national des énergies renouvelables 2015-2030 (PANER) ; le plan d’actions national d’efficacité énergétique 2015-2030 (PANEE) ; le plan directeur national production-transport-distribution et d’électrification rurale 2017-2020. L’amélioration du cadre institutionnel s’est traduite par l’érection d’un ministère plein qui est désormais dédié à l’énergie depuis 2017 ainsi que la création d’agences spécifiques : l’Agence nationale des énergies renouvelables et de l’efficacité Energétique (ANEREE) et l’Agence burkinabè d’électrification rurale (ABER). Le Burkina Faso a un taux d’électrification de 24,5 %. Le taux de croissance annuel de la demande en électricité est évalué à 13 % (INSD, 2020). L’énergie est un des obstacles majeurs au développement du Burkina Faso. En effet le pays est confronté à un double problème : le déficit structurel de l’offre par rapport à la demande (estimée à 110 mégawatts) et le coût très élevé de l’énergie8. Dans les unités de transformation des produits agricoles, les délestages fréquents et des baisses régulières de tension perturbent le fonctionnement des équipements et entraînent assez souvent des pannes et des arrêts de production. Cette situation a incité des agro-industries à acquérir les générateurs qui fonctionnent au diesel ou essence dont les coûts de fonctionnement sont relativement élevés. La politique actuelle engagée est de soutenir le développement de l’énergie solaire avec une priorité dans les pôles de croissance pour faire baisser durablement le poids de l’énergie électrique dans la structure des coûts de revient.

I.2.4. Les hydrocarbures

Les hydrocarbures, composés organiques constitués de carbone et d’hydrogène, jouent un rôle capital dans l’économie nationale d’un pays. Ils font partie intégrante des facteurs de production, de création de richesse et de valeur ajoutée. Au Burkina Faso, les hydrocarbures sont des produits qui affectent la structure des coûts de production, notamment dans la détermination des coûts des transports et de l’électricité. Cependant, l’insuffisance des investissements dans les infrastructures de transport et de la logistique crée des difficultés à l’État dans la mobilisation des contrats de partenariats public-privé (PPP). On peut mentionner également les tracasseries permanentes dans les corridors de transport, les frais d’embarquement et de débarquement des produits burkinabè qui ne sont pas compétitifs comparativement aux produits équivalents du Ghana, de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Bénin etc. Par conséquent, on note une hausse des prix des hydrocarbures pour les consommateurs malgré la subvention de l’État.

I.3. Analyse des contraintes liées à la fiscalité

En dépit des nombreuses réformes fiscales opérées par le Burkina Faso, l’élargissement de l’assiette fiscale demeure un défi à relever. En effet, la part des contribuables dont les revenus sont soumis à l’impôt est faible par rapport au potentiel fiscal existant. Cette situation se caractérise par une forte pression sur les entreprises formelles car une part importante des contribuables évolue dans le secteur informel avec une contribution marginale aux impôts payés. En plus, l’une des contraintes majeures qui prédomine est l’incivisme fiscal. « L’incivisme fiscal est le comportement de tout citoyen burkinabè qui refuse volontairement de se conformer aux obligations fiscales (déclaratives, paiement) prescrites par la législation fiscale en vigueur »9. Cet incivisme fiscal se situe à plusieurs niveaux depuis la chaîne de contrôle : corruption des agents chargés de la collecte de l’impôt, insuffisance dans la communication des régies de recettes au Burkina Faso, perte de confiance entre citoyens et gouvernants, impunité et absence de justice fiscale, pluralité des impôts et taxes existants et analphabétisme de la plupart des agents économiques.

I.4. Analyse des contraintes liées à l’accès au financement

Au Burkina Faso, le secteur privé est essentiellement informel, et le secteur formel est majoritairement constitué de PME et PMI. Cependant, l’essor du secteur privé reste lié à une amélioration substantielle du climat des affaires ainsi qu’à un meilleur accès au financement. Toutefois, avec l'amélioration du climat des affaires constatée dans les rapports Doing Business, les entreprises africaines rencontrent des difficultés d’accès au financement dues en grande partie au fait que l’offre de services financiers est limitée et géographiquement mal répartie sur le territoire national10. Les conditions d’accès des PME/PMI au financement restent toujours difficiles malgré l’existence de seize banques au Burkina Faso11. En plus des coûts12 des prêts bancaires dont les taux d’intérêt varient généralement de 7 % à 15 %, la demande de caution constitue un obstacle sérieux à l’accès des entreprises au financement bancaire. Le Burkina Faso compte également dix-neuf fonds nationaux de financement dont neuf fonds de financement et dix fonds d’État13. Le système finance en priorité les grands clients des secteurs des travaux publics, des mines, des services du textile et les entreprises commerciales d’envergure nationale et aggrave de ce fait les risques sectoriels auxquels les banques sont exposées. Au même moment, alors que l’agriculture, l’agro-industrie et les PME contribuent fortement à l’économie, l’accès au crédit reste un sérieux problème et cela d’autant plus que les marchés des capitaux à l’échelle régionale sont encore en faible capacité. Plus de 80 % du total des crédits sont destinés aux grandes entreprises. Le faible accès au crédit notamment en direction des agriculteurs et PME est particulièrement handicapant pour le développement des chaînes de valeurs.

I.5. Analyse des contraintes liées à la fraude et à la corruption

Le Burkina Faso a toujours été cité en exemple comme pays où lequel la corruption est très peu répandue par rapport à d’autres pays africains. En 2021, le Burkina Faso se classait à la 78e place sur 180 pays sur l’indice de la perception de la corruption14. Ainsi, des analyses plus poussées montrent que malgré le bon classement, l’éradication de la corruption reste un défi majeur du fait des capacités limitées des administrations techniques, de l’existence de nombreuses procédures et règlementations complexes fortement centralisées qui facilitent les occasions de corruption15. Le plus grand nombre de cas de fraudes est généralement constaté au niveau des institutions publiques, entreprises publiques et privées, et ce, surtout dans le domaine des marchés publics16. Ces actions sont dues au fait de la volonté délibérée de contourner la règlementation des marchés publics en vue de l’enrichissement illicite. Pour la plupart des cas, il y a toujours plusieurs acteurs qui interviennent tout au long du déroulement du processus (décideurs, services du décideur, architectes, bureaux d’études et autres services techniques, contrôleurs, entreprises et fournisseurs). Dans cette énumération, il convient d’ailleurs de ne pas oublier certains responsables d’agences bancaires car l’essentiel de l’argent qui se transmet, en liquide, du corrupteur au corrompu provient de leurs guichets et ils ne peuvent pas ignorer son origine17. Les cas de corruption, de détournement de deniers publics et d’enrichissement illicite, dénoncés par le Réseau national de lutte anti-corruption (RENLAC) et l’Autorité supérieure de contrôle de l’État (ASCE) sans suite judiciaire font que pour le citoyen, les hommes politiques ne constituent pas des exemples d’hommes vertueux.

I.6. Analyse des contraintes liées à l’enseignement et formation professionnelle

Malgré les efforts de l’État pour améliorer la qualité de l’enseignement et la formation professionnelle (EFP) au Burkina Faso, les défis demeurent immenses. Il s’agit entre autres de l’insuffisance des capacités d’accueil, la faible couverture des services sociaux au profit des étudiants, le chevauchement des années académiques, l’inadéquation entre les formations et les besoins de l’économie, l’insuffisance de professionnalisation des filières de formation, le contexte sécuritaire, le faible développement des technologies de l’information et de la communication18.

Malgré l’existence de plus d’une centaine d’universités et d’écoles supérieures publiques et privées19, le problème de l’insuffisance de main-d’œuvre qualifiée se pose avec acuité dans certains domaines, en l’occurrence le secteur minier où certains profils recherchés sont inexistants au niveau national.

Ce problème s’explique par l’inadéquation entre la formation et l’emploi qui persiste toujours et crée du chômage au niveau des jeunes diplômés. Il y a donc nécessité de repenser le système éducatif actuel, de revoir les curricula de formation pour adapter l’offre de formation aux besoins du marché afin d’améliorer l’auto-emploi et l’employabilité des jeunes. Le secteur reste confronté à une forte demande induisant une insuffisance de couverture du territoire national en infrastructures éducatives dans tous les ordres d’enseignement. L’une des préoccupations importantes est aussi liée au manque de formation professionnelle continue des employés dans les entreprises. Il est important de noter que les travailleurs sont motivés lorsqu’ils reçoivent des formations qui leur permettent d’assurer leur employabilité et d’accéder à de nouveaux emplois ou postes. C’est ainsi que Renaud Sainsaulieu20 indique dans son ouvrage intitulé L’effet formation dans l’entreprise que « la formation continue est la réunion des conditions dans lesquelles les membres de l’organisation occupent des places et avec lesquelles ils sont motivés et sensibilisés ». Alors, le pays doit donc consentir à davantage d’efforts pour le développement de l’éducation et parvenir à garantir l’éducation équitable et de qualité à tous les enfants, et aussi prendre en compte les enjeux sociaux organisationnels qui comptent beaucoup pour les entreprises aussi bien que ses collaborateurs.

I.7. Analyse des contraintes liées aux procédures administratives

Ces contraintes sont dues à la lenteur administrative dans le traitement des dossiers par les agents et la lourdeur des procédures mises en place dans la délivrance des actes administratifs et des services publics. En ce qui concerne les structures publiques du Burkina Faso, un diagnostic stratégique a révélé l’absence d’un modèle financier d’évaluation des projets de création et de gestion de sociétés d’État (SE) sur l’ensemble du processus (tant pour les ministères de tutelle technique que celui en charge des finances) qui a abouti à la création dans le paysage institutionnel des SE, d’une situation très hétérogène et complexe qui ne facilite pas une gouvernance efficace21. Par définition, la gouvernance d’une organisation est l’ensemble des mécanismes, lois, politiques et instruments qui influent sur la manière dont cette organisation est dirigée, administrée et contrôlée. Cela met en jeu l’ensemble des relations entre les gestionnaires de la société, son conseil d’administration, ses actionnaires et autres parties prenantes. Par conséquent, la mise sous emprise des SE au régime juridique de passation de la commande publique des administrations centrales fragilise leur performance. La nécessité de prévoir un programme développé à l’École nationale des régies financières (ENAREF) pour promouvoir un bassin de cadres certifiés pour agir dans les conseils d’administration serait un déclencheur de la professionnalisation de la fonction d’administrateur, gage de bonne gestion publique.

I.8. Analyse des contraintes liées à l’écoulement de la production

Les difficultés d’écoulement de la production se font sentir généralement dans les secteurs agricole et industriel qui sont les principales sources de revenu économique du pays. Le secteur agricole burkinabè, malgré les progrès réalisés au cours des dernières années, souffre d’une faible productivité en raison de plusieurs facteurs défavorables : aléas climatiques, baisse de la fertilité des sols, faiblesse des infrastructures notamment des routes, manque d’organisation des filières (hors celle du coton), faiblesse des investissements, insuffisance de formation des ressources humaines.22

Sur le plan industriel, le pays souffre de la compétitivité avec les industries des pays de la sous-région. Les accords de partenariat économique ou encore l’entrée du tarif extérieur commun sont entre autres les obstacles qui troublent le sommeil des professionnels du secteur industriel. Il y a également les difficultés liées à la fluidité du trafic routier qui entraînent de longs délais et des surcoûts d’approvisionnement et d’exportation. Une autre raison est surtout la crise sécuritaire liée aux attaques terroristes qui menacent depuis ces sept dernières années les acteurs des zones rurales (agriculteurs et éleveurs), obligés d’abandonner leurs terres et animaux pour se trouver des refuges dans certaines villes plus stables. De plus, cette crise limite les accès à certaines frontières servant de transit routier pour l’écoulement des productions, ce qui crée une baisse significative du produit intérieur brut (PIB) du pays.

En outre, les principales causes de cette mévente sont liées aux coûts des facteurs affectant la compétitivité, la fraude, la contrefaçon et la concurrence déloyale. En conséquence, ces sociétés rencontrent des problèmes de trésorerie et ne parviennent souvent pas à faire face à leurs engagements vis-à-vis de leurs partenaires ou tout simplement cessent leurs activités23.

II. Identification des filières de chaînes de valeurs de l’économie burkinabè

Les chaînes de valeur se développent parallèlement aux systèmes dans lesquels elles sont intégrées. Les solutions permettant d’assurer la compétitivité durable du secteur et la croissance inclusive peuvent être trouvées en analysant le système dans lequel les entreprises d’une chaîne de valeur déterminée opèrent.

II.1. Données sur les principales filières agricoles de chaînes de valeur

Dans le cadre de notre étude, les filières de chaînes de valeurs importantes retenues sont les suivantes : le sésame, l’anacarde, le karité, le bétail-viande, la mangue, l’oignon, la tomate, les cuirs et peaux, le textile et habillement, le miel, le haricot vert et le niébé. Afin d’avoir une situation relative au développement des différentes filières de chaînes de valeur, des recherches documentaires ont été réalisées et synthétisées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1 : Quelques données clés sur les filières agricoles de chaînes de valeur

|

Produits agricoles ou agroalimentaires phares |

Production annuelle au cours des 10 dernières années |

Commentaires |

||

|

Plus basse |

Plus haute |

|||

|

1 |

Sésame |

59 000 T |

172 000 T |

Enjeu majeur : des produits d’appellation d’origine protégée/contrôlée. Le 1er producteur, le Nigéria, est à plus de 700 000 T/an) pour le sésame et plus de 400 000 T/an pour l’amande de karité |

|

2 |

Amande de karité |

450 000 T |

600 000 T |

|

|

3 |

Beurre de karité |

Statistiques difficiles à consolider |

Enjeu majeur : transformation de la totalité de la production |

|

|

4 |

Mangue |

Statistiques difficiles à consolider |

1er producteur : Égypte (plus de 200 000 T/an). |

|

|

5 |

Haricot vert |

200 T |

600 T |

Filière en perte de vitesse |

|

6 |

Miel |

35 T |

400 T |

Éthiopie : 50.000 T ; 1er producteur africain en 2017 ; Filière en forte attractivité |

|

7 |

Anacarde |

25 000 T |

600 000 T |

Inde : 1er consommateur mondial en 2021 |

|

8 |

Tomates |

100 000 T |

150 000 T |

Faible industrialisation |

|

9 |

Oignon |

70 000 T |

90 000 T |

Filière à fort enjeu social |

|

10 |

Niébé |

50 000 T |

200 000 T |

Filière à fort enjeu environnemental |

Source : Note de diagnostic Burkina Faso, BAD (2018) ; APEX-Burkina (2021) ; (PNUD, 2020)

II.2. Les principaux pays de destination des exportations

Les produits burkinabè dans les différentes filières/chaînes de valeur, ont plusieurs pays de destination.

Tableau 2 : Principaux pays de destination des filières/chaînes de valeur

|

Filières/chaines De valeur |

Principaux pays de destination |

|

|

1 |

Graine de sésame |

Côte d’Ivoire, Pays-Bas, Vietnam, Singapour, France, Allemagne, Belgique, |

|

2 |

Amande de karité |

Côte d’Ivoire, Allemagne, Pays Bas, Vietnam, Singapour, France, Belgique, Allemagne, |

|

3 |

Beurre de karité |

Côte d’Ivoire, Pays-Bas, Vietnam, Singapour, France, Belgique, |

|

4 |

Mangue |

Niger, Mali, Côte d’Ivoire, Ghana, Sénégal, France, Belgique |

|

5 |

Bétail-viande |

Nigéria, Mali |

|

6 |

Peaux et cuirs |

Italie, Chine, Belgique |

|

7 |

Oignon |

Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal |

|

8 |

Haricot vert |

Niger, Mali, Côte d’Ivoire, Ghana, Sénégal, France, Belgique |

Source : Analyse des principales données d’exportations, APEX-Burkina Faso (2017, 2020)

II.3. Proposition de classification des filières porteuses destinées à l’intégration économique

Il ressort clairement à l’analyse que dans la perspective de construction d’une politique d’intégration commerciale, ces filières doivent être regroupées selon la nature et la densité des interventions nécessaires et les résultats attendus.

II.3.1. Diagnostic stratégique d’insertion des filières prioritaires

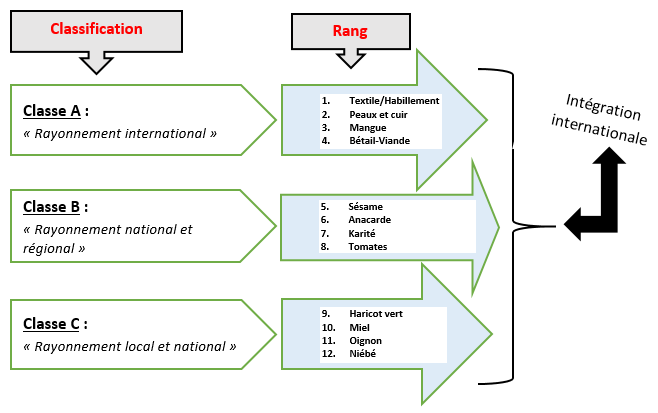

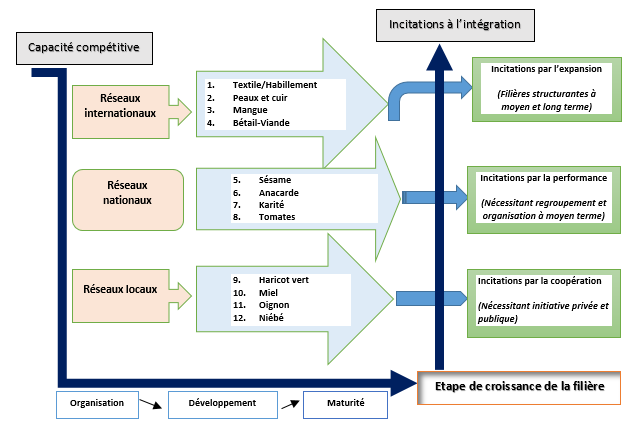

En partant du principe qu’une politique d’insertion est construite graduellement, nous avons pris en compte à la fois trois dimensions : le cycle de croissance de la filière, sa capacité compétitive et les motivations pour l’intégration.

Sur cette base, on distingue trois groupes de filières dont les politiques publiques de soutien sont différentes : (i) Les filières structurantes exigeant des soutiens publics de grande envergure pour des effets attendus à moyen et long terme notamment l’intégration compétitive dans les chaînes de valeur internationales ; (ii) Les filières nécessitant des actions pilotes intenses, mais ponctuelles en termes d’incitations aux regroupements et à l’organisation et (iii) les filières nécessitant des actions publiques de soutien et professionnelles à effet rapide afin d’inciter à la coopération et aux projets collaboratifs pour faire décoller les filières. En somme, il ressort clairement de l’étude que les 12 filières chaînes de valeur doivent être regroupées selon la nature des interventions nécessaires et les résultats attendus.

Les deux figures ci-dessous présentent selon une approche pédagogique, la classification des différentes filières.

Figure 1 : Classement en 3 groupes des 12 filières de chaînes de valeurs

Source : Oubda Abed-Nego

Figure 2 : Approche pédagogique de la classification des filières de chaînes de valeur

Source : Oubda Abed-Nego

II.3.2. Les contraintes spécifiques d’insertion des 12 chaînes de valeur

En plus des contraintes transversales, ou contraintes communes déjà évoquées, les contraintes spécifiques des secteurs de l’agriculture et de l’agro-industries, sont les suivantes :

Concernant l’amont des différentes filières chaînes de valeur :

-

La faiblesse dans la modernisation des systèmes de production et d’élevage : les vergers, les semences, le cheptel, les pâturages, etc… ont fait l’objet de très peu d’amélioration. À titre d’exemple, les rebuts agricoles sont nombreux dans les filières telles que le haricot, l’oignon, etc., mais très peu de valorisation sont faites ;

-

Le manque de formation de la main-d’œuvre agricole : techniques de production, traitements phytosanitaires, fertilisation des sols, conservation, etc. Ainsi les bonnes pratiques en matière d’itinéraires techniques, de calcul des coûts de sécurité alimentaire, de préservation de l’environnement, etc. sont faiblement diffusées ;

-

L’insuffisance de la mécanisation agricole, notamment au niveau de la production, pourtant indispensable pour la production à grandes échelles destinées aux exportations ;

-

L’insuffisance de l’intégration entre la production et la transformation entraîne de nombreuses pertes post-récoltes. L’augmentation continue du taux de transformation industrielle est un objectif majeur que s’est fixé le gouvernement ;

-

La faible capacité d’organisation des acteurs à la base et très peu de noyaux de leaders capables d’impulser des projets collaboratifs et une dynamique d’amélioration continue de la production.

Concernant l’aval des différentes filières de chaînes de valeur :

-

La faible connaissance des marchés : dans toute la documentation consultée sur les différentes filières, très peu d’analyses sont faites concernant les exigences du marché tant sur le plan local qu’extérieur.

-

La prépondérance du système de production semi-artisanale pour la transformation locale : très peu d’industries locales sont équipées et fonctionnent selon les standards internationaux ;

-

La faible culture de la démarche qualité et de la normalisation. Les quelques normes définies au niveau national ne sont pas en cohérence avec les réalités du système de production local. Dès lors, il y a un manque de maîtrise et d’application des pratiques de sécurité et d’hygiène garantissant la stabilité et la qualité des produits finis ;

-

La qualité instable des produits agroalimentaires locaux : emballages souvent inappropriés, étiquetage non systématique et traçabilité difficile à suivre. Les quelques rares normes nationales sur la qualité des produits agroalimentaires ne sont pas diffusées convenablement ;

-

La faible intégration des TIC et des plateformes d’innovation dans les différentes filières de chaînes de valeur, pourtant indispensables pour la modernisation en profondeur des systèmes de transformation industrielle ;

-

L’insuffisance des actions promotionnelles tant par les ministères techniques que par les acteurs privés des différentes filières de chaînes de valeur (foires, journées portes ouvertes, campagnes de dégustation, etc.).

Concernant les interactions entre les différents acteurs et parties prenantes :

-

Au niveau de la production : les différentes chaînes de valeur sur le terrain semblent clairement identifiées, mais en même temps, elles sont caractérisées par l’omniprésence de l’informel qui ne fait que pénaliser et freiner les possibilités de professionnalisation des filières. Les goulots d’étranglement les plus forts se situent principalement au niveau de la production et de la collecte et toutes les interventions publiques à court terme méritent d’être concentrées sur ces deux maillons ;

-

Au niveau des producteurs, entreprises et organisations professionnelles : au cours des dernières années, le gouvernement a mis en place des cadres de concertation dans plusieurs filières, mais le travail d’intégration et de consolidation des acquis pour la production, la transformation et la commercialisation demande du temps pour produire les effets et les impacts attendus ;

-

Au niveau institutionnel : les principales contraintes qui exigent des actions publiques fortes portent sur le mécanisme de financement des filières de chaînes de valeur prioritaires, la régulation de l’émergence des chaînes de valeur, la normalisation et la qualité des produits.

II.3.3. Contraintes liées à l’insertion des entreprises dans les chaînes de valeur

Autour d’un même marché en partant de l’aval (marché) vers l’amont (exploitations), c’est une chaîne d’acteurs en interactions (distributeurs, transformateurs, collecteurs, transporteurs, producteurs et chercheurs) ayant un intérêt économique dans le développement durable d’une matière première agricole. En d’autres termes, c’est l’analyse de la succession d’actions réalisées par des acteurs pour apporter au consommateur un produit qui répond à ses attentes. Sur le plan de l’analyse marketing, dans l’approche chaîne de valeur, l’objectif est concentré sur le consommateur. On demande d’abord au consommateur quelles sont ses attentes, et on lui offre ce qu’il attend, son point de vue compte. Cependant plusieurs entreprises agricoles peinent à s’intégrer dans le processus de développement des filières pour une satisfaction permanente de leurs consommateurs. Ces contraintes se présentent sur plusieurs formes :

-

une faible implémentation de la recherche et développement, indispensable pour la maîtrise et l’amélioration des rendements ;

-

une faible connaissance des marchés, une prépondérance du système de production semi-artisanale pour la transformation locale, une faible culture de la démarche qualité et de la normalisation, une qualité instable des produits agroalimentaires, etc. ;

-

une faible interaction entre les différents acteurs et parties prenantes malgré la mise en place des cadres de concertation dans plusieurs filières par le gouvernement.

II.3.4. Benchmarking des bonnes pratiques

Le benchmarking ou étude comparative est une approche marketing et de gestion de la qualité qui consiste à analyser pour s’en inspirer, les méthodes, les modes d’organisation, les techniques, les outils et les bonnes pratiques en vigueur des leaders du domaine. Pour affronter efficacement la concurrence internationale caractérisée par la recherche systématique de l’avantage compétitif, le benchmarking permanent est un outil très précieux alors que les leçons apprises sont bien utilisées soit pour se mettre à niveau, soit pour innover. Le benchmarking favorise également le développement des alliances stratégiques interentreprises. Une alliance stratégique est le résultat d’un processus de coopération conclue selon le principe de gagnant-gagnant, entre des entreprises concurrentes de loin ou de près, qui acceptent et s’engagent formellement à conduire ensemble une activité spécifique en coordonnant les moyens, les ressources et les compétences nécessaires. En commerce international, les alliances stratégiques sont des outils très efficaces pour la pénétration et le développement des ventes, notamment en termes de volumes des ventes, si le partenaire est sur un vaste marché.

Partant des analyses effectuées en matière d’intégration, d’alliances stratégiques et de démarche qualité, nous avons identifié des bonnes pratiques décrites dans le tableau ci-dessous :

Tableau 3 : Benchmarking des bonnes pratiques

|

Filière |

Bonnes pratiques identifiées |

Pays |

|

Sésame |

Bonne structuration/organisation de la filière Forte implication des autorités gouvernementales dans le développement de la filière Création d’un fonds de développement de la filière Fort taux de transformation (90 %) |

Nigéria |

|

Adoption d’un protocole GAP2 pour répondre aux exigences du marché d’exportation Démarche qualité portée par des fermes écoles (Farm Field School). |

Birmanie |

|

|

Anacarde |

Bonne structuration/organisation de la filière Création d’un Conseil coton-anacarde Création de quatre zones économiques dédiées à la transformation locale des produits locaux dont l’anacarde |

Côte d’Ivoire |

|

Karité |

Bonne structuration/organisation de la filière Fort engagement des négociants locaux à investir dans des usines de traitement du karité à travers le pays Élaboration d’un document d’orientation pour le développement de la filière beurre de karité |

Nigéria |

|

Mangue |

Bonne structuration/organisation de la filière Création d’une institution nationale faitière en charge de la commercialisation Développement de variétés locales plus performantes |

Égypte |

|

Cuirs et peaux |

Augmentation des taxes d’exportation à 150 % en vue d’encourager la transformation locale du produit |

Éthiopie |

Source : Analyse de divers articles et rapports :

- sésame : United States Agency for International Development (USAID) and Windrock International, "USAID’S value chains for rural development", Sesame GAP Opens the door_to better prices and market linkages for smallholder farmers_March 24, 2019, disponible sur : https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WGXH.pdf,consulté le 7 septembre 2022 ; Philip Morris International, Inc. (PMI), Good Agricultural Practices(GAP), Principles and Measurable Standards, juin 2018 ; Pauline Lectard, Chaînes de valeur et Transformation structurelle soutenable, Banque africaine de développement, Abidjan, Côte d’Ivoire, Série de documents de travail, n° 292, 2017, p. 12, disponible sur : https://www.researchgate.net/publication/322990421_Chaines_de_valeur_et_Transformation_structurelle_soutenable, consulté le 17 juin 2024 ;

- karité : Benjamin K. Musampa, « La participation des pays africains aux chaînes de valeur mondiales fondées sur une mise en valeur des produits de base : le cas du Botswana, politique, stratégies et diplomaties économiques », Note d’Analyse Politique, 2015, n° 26, Thinking Africa ;

- cuirs et peaux : Centre du commerce international CNUCED / OMC, Plan pour l’industrie africaine du cuir, Un guide pour le développement, l’investissement et le commerce relatifs à l’industrie du cuir en Afrique, Fonds commun pour les produits de base, décembre 2004, disponible sur : https://www.fao.org/4/y5310f/y5310f00.htm#Contents, consulté le 7 septembre 2022.

III. Promouvoir les technologies numériques dans le développement du système économique burkinabè

Les technologies numériques ont de nos jours un effet catalyseur sur le développement des chaînes de valeur de l’agriculture à fort potentiel et la croissance de l’économie en général. Le Burkina Faso doit également élaborer une stratégie concrète en matière de compétences pour s’assurer que les fondations sont présentes et solides et que les citoyens ont les compétences, les connaissances et les ressources nécessaires pour utiliser les technologies numériques et améliorer en conséquence leurs moyens de subsistance et leur bien-être24.

III.1. Situation de l’économie numérique au Burkina Faso

L’économie numérique du Burkina Faso demeure encore très faible et présente un bilan mitigé en termes d’entrepreneuriat, d’innovation et d’adoption de technologies, par rapport à d’autres pays d’Afrique occidentale et centrale. Les indices de référence standard en disent long. En 2019, le pays se classait au 127e rang sur 137 pays dans l’indice mondial de l’entrepreneuriat25. En 2021, il se classe 115e sur 132 pays dans l’indice mondial de l’innovation26. Le Burkina Faso est classé 162e sur 176 pays selon l’indice de développement des TIC de l’Union internationale des télécommunications (ITU)27. Malgré son faible positionnement, le numérique a beaucoup contribué au développement de certaines applications en faveur de l’économie du pays, en l’occurrence celui du ministère de l’Économie et des Finances burkinabè par le développement et la mise en place de l’application eSINTAX qui permet la télédéclaration et le télépaiement des taxes d’impôts au trésor public. Cependant, des défis sont encore à relever comme l’amélioration des infrastructures de communication car elle stimule la connectivité et la productivité au sein des entreprises, des travailleurs et des marchés.

III.2. Importance de la digitalisation dans la promotion de l’économie du Burkina Faso

Selon Daniel Pajank et al., le développement des technologies numériques est nécessaire pour favoriser l’inclusion par la collecte et le traitement des informations sensibles, la performance par l’automatisation et la coordination, et l’innovation par les économies d’échelle et les plateformes28. Pour eux, la nécessité d’adopter les technologies numériques dans les organisations pourrait avoir d’énormes impacts sur les modèles commerciaux dans le secteur privé, ainsi que dans les pays à faible revenu. Ainsi dans cette logique, ils soutiennent que cette transformation numérique agit comme un catalyseur lorsqu’il permet aux entrepreneurs de saisir de nouvelles opportunités commerciales dans leur pays et à l’étranger29. En ce qui concerne la faible utilisation des produits des services financiers numériques, il est clair que la marge de développement offre des possibilités de diversification et de valeur ajoutée. Selon les experts de la Banque mondiale30, le gouvernement du Burkina Faso pourrait envisager les initiatives et réformes suivantes pour promouvoir l’adoption des technologies en concevant entre autre le système de licences et d’enchères pour accroître la concurrence dans les services internet mobiles ; accélérer l’utilisation du Fonds d’accès universel pour accroître l’accès rural et la couverture mobile à large bande ; créer des laboratoires informatiques et technologiques dans les universités pour renforcer la capacité des étudiants à stimuler, à expérimenter, à établir des liens pratiques avec des chercheurs nationaux et étrangers ; et élaborer un programme de formation avec le milieu universitaire et le secteur privé afin d’inciter à l’adoption de technologies plus avancées dans le domaine de la fabrication et de l’administration des affaires.

III.3. Contribution du numérique dans la stratégie d’insertion des entreprises burkinabè dans les chaînes de valeurs internationales

Les entrepreneurs compétents peuvent accéder aux informations et aux marchés plus rapidement et souvent à un coût nettement inférieur. Les plus grands bénéficiaires sont les consommateurs qui peuvent bénéficier de produits et de services améliorés à un prix inférieur. Par exemple, les plateformes numériques telles que les réseaux sociaux, applications et les places de marché du commerce électronique servent à optimiser certaines fonctions à moindre coût. En plus, le développement de l’intelligence artificielle (IA) pourrait permettre de gérer les processus de la chaîne d’approvisionnement (de l’expédition à l’entreposage, en passant par la distribution et la gestion des stocks) afin de permettre aux entreprises d’accroître leur rendement et d’internationaliser leurs produits. L’IA, par ses fonctionnalités, repose sur divers composants comme le e-commerce, le marketing personnalisé, la traduction instantanée, la recherche visuelle, l’essayage virtuel et la conversation par chatbot. Ainsi l’illustration réussie de la mise en œuvre de l’IA par une entreprise au Rwanda démontre clairement son importance : il s’agit d’une entreprise spécialisée dans les technologies de la santé et financée par du capital-risque, Viebeg Technologies qui contribue à élargir l’accès aux soins de santé à prix abordable en Afrique centrale et en Afrique de l’Est, en aidant les établissements de santé à s’approvisionner en temps réel. Elle utilise l’IA pour gérer les processus de la chaîne d’approvisionnement (de l’expédition à l’entreposage, la distribution et la gestion des stocks) afin de s’assurer que les établissements de santé disposent en stock du matériel médical requis. Tobias Reiter, cofondateur et directeur général de Viebeg Technologies, indique que la plateforme d’approvisionnement médical pilotée par l’IA met directement en relation les prestataires de soins de santé avec les fabricants, ce qui élimine les courtiers et les intermédiaires sur la chaîne de valeur, entraînant jusqu’à 40 % d’économies pour les clients31.

En outre, la spécialisation dans des domaines plus spécifiques, tels que le développement de logiciels embarqués peut créer des entreprises ou industries qui offrent des emplois décents et qui demandent des compétences techniques plus complexes. De nos jours, pour conquérir de nouveaux marchés, les secteurs suivants sont estimés en tant que secteurs de concentration pour les prochaines années. Il s’agit du Business Process Outsourcing (BPO) ; du Cloud computing ; du Big Data ; du Développement (web, logiciel, applications mobiles, jeux vidéo) ; de la Gestion électronique de bâtiment (GEB) ; du Marketing digital ; du Nearshoring (délocalisation par proximité culturelle) ; de la Sécurité des systèmes d’information (sécurité cloud, cryptographie, signature électronique, horodatage, etc.) ; du Robotique ; des Productions de contenus numériques multimédias ainsi que les Arts graphiques et numériques (Designer, UI/UX).

IV. Recommandations de l’étude

En vue d’optimiser les retombées économiques de l’intégration économique régionale et internationale, le Burkina Faso doit promouvoir une approche en termes de réformes complémentaires au niveau national en vue de l’assainissement du climat des affaires, de l’amélioration de l’accès aux financements et du renforcement des capacités des acteurs du développement économique. Sa réussite nécessite l’implication de l’État burkinabè, du secteur privé ainsi que des organisations et associations professionnelles. Cette approche devra être mise en œuvre par le biais d’interventions à l’échelle de l’économie et de secteurs spécifiques, résumées dans les différentes recommandations ci-dessous.

IV.1. Esquisse d’une approche stratégique

Proposition d’une fondation stratégique visant à répondre au besoin d’insertion de l’économie burkinabè dans les chaînes de valeur nationales et internationales.

IV.1.1. Vision

À l’horizon 2030, avec le développement du numérique, les filières porteuses du Burkina Faso devront être structurées et leur niveau d’insertion dans les chaînes de valeur nationales et internationales être accru.

IV.1.2. Valeurs

Il s’agit des valeurs suivantes : qualité, réseautage, efficacité, durabilité et innovation.

IV.1.3. Orientations stratégiques

Ce sont des réflexions menées sur l’ensemble des options qui permettent d’orienter l’avenir de développement des chaînes de valeur. On note l’orientation stratégique 1 : réadaptation de l’environnement institutionnel pour accélérer le processus d’insertion des entreprises burkinabè dans les chaînes de valeur ; l’orientation stratégique 2 : mise à disposition des ressources financières, humaines, technologiques et logistiques en phase avec les exigences du secteur privé burkinabè ; l’orientation stratégique 3 : développement des technologies numériques pour faciliter l’internationalisation de l’image des produits du Burkina Faso et l’orientation stratégique 4 : appui à la structuration, à l’innovation et au développement de la technologie des filières chaînes de valeur.

IV.2. Recommandations destinées à l’État burkinabè

La stratégie d’insertion doit être basée sur la détermination des segments stratégiques d’activités. Elle devra également utiliser les approches de coopération, de partenariat stratégique, de réseautage et informations d’évènements internationaux etc., afin de garantir l’existence des chaînes de valeur viables.

Ainsi, nous recommandons à l’État burkinabè :

-

Une stratégie d’intégration concentrique de niches en partant des pays les plus proches (Niger, Nigéria, Côte d’Ivoire, Ghana, etc.) aux continents éloignés (Europe, Amérique, Asie etc.) dans laquelle les Burkinabè de la diaspora doivent être associés et seront des relais commerciaux importants.

-

Une stratégie de promotion de l’agriculture technologique et contractuelle en amont et en aval des différentes filières. C’est dans cette dynamique que les alliances stratégiques seront conclues.

-

Une stratégie de promotion de l’image du Burkina Faso à l’international : à travers le développement de la technologie numérique et la mise en œuvre de l’IA pour mieux révéler les potentialités des filières de chaînes de valeurs.

IV.3. Recommandations destinées aux structures d’appui au secteur privé

On peut citer entre autre la réalisation d’un inventaire des entreprises les plus performantes dans chacune des filières ; l’organisation des voyages de benchmarking et de préparation des alliances stratégiques sur les filières à positionner sur les chaînes de valeur ; la conception, l’organisation et le lancement d’un cadre de concertation dédié à l’exportation et aux professionnels des exportations et enfin le développement de services d’appui adaptés aux besoins des chaînes de valeur.

IV.4. Recommandations concernant les associations professionnelles

Etant des acteurs d’un même secteur d’activité, ils devraient travailler ensemble à accroitre certaines activités importantes comme la réalisation des journées nationales ou portes ouvertes de l’exportation des filières de chaînes de valeur ; la multiplication des salons, foires agricoles et industriels au niveau des régions en mettant un accent particulier sur les filières prioritaires ; la création d’alliances stratégiques nationales capables de s’insérer durablement dans les chaînes de valeur régionale et internationale ; le regroupement et la diffusion sous forme d’un recueil par filière de toutes les lois, réglementations et normes concernant les filières prioritaires.

IV.5. Recommandations concernant la qualité des produits

Dans le but d’atteindre l'excellence des produits pouvant permettre de répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs au Burkina Faso, il est important de concevoir, organiser et lancer annuellement un concours national de la qualité des produits agroalimentaires burkinabé visant principalement les produits dans les filières/chaînes de valeur. Il est également nécessaire de développer et lancer d’un dispositif national des appellations d’origine protégée/contrôlée (AOP/AOC), des indications géographiques (IG) et de la certification afin d’accompagner les différents terroirs à la protection de leurs marques et brevets. Enfin adopter la méthode GAP (Good Agricultural Practices) ou les bonnes pratiques agricoles (BPA). Il s’agit d’un ensemble de règles à respecter dans l’implantation et la conduite des cultures de façon à optimiser la production agricole tout en réduisant les risques vis-à-vis de l’homme et de l’environnement.

IV.6. Recommandations concernant l’éducation et la formation professionnelle

L’éducation et la formation professionnelle (EFP) permet à des apprenants d’acquérir des connaissances qui favorisent leur développement personnel ou l’apprentissage des métiers pouvant les aider à l’accès rapide à l’emploi et leur intégration dans la vie active. Les propositions pouvant soutenir l’accès à l’éducation et la formation professionnelle au Burkina Faso est tout d’abord assurer un achèvement universel du primaire et garantir une éducation de base équitable et de qualité pour tous à travers le développement des actions de maintien, de rétention et de promotion ; ensuite résoudre la question du déficit des formateurs dans les lycées scientifiques et grandes écoles. Il s’agira de mettre en place un plan de carrière motivant avec des groupes pédagogiques respectant les normes éducatives, la réorganisation de la formation et la certification, la dynamisation de la formation à la carte dans l’enseignement et la formation technique et professionnelle (EFTP) et enfin développer l’EFP, l’enseignement supérieur et les adapter aux besoins de l’économie : il s’agira de repenser les curricula et les offres de formation et d’enseignement supérieur vers les domaines ou secteurs à forts potentiels et porteurs de croissance et de création de richesses nationales et la professionnalisation des filières et des offres de formation.

IV.7. Analyse des risques de mise en œuvre des stratégies et mesures d’atténuation

Au regard du diagnostic qui a été fait ainsi que des recommandations formulées, dans le cadre des stratégies d’insertion, il se dégage un ensemble de risques qu’il faudra affronter afin que les chaînes de valeurs soient au cœur de la création des richesses et des emplois durables au Burkina Faso.

Tableau 4 : Cartographie des risques de mise en œuvre

|

Risques |

Intensité |

Mesures d’atténuation |

|

Le retard dans l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) |

Élevée |

|

|

La sécurité des personnes et des biens |

Élevée |

|

|

Les conflits fonciers en zones rurales |

Élevée |

|

|

Les aléas climatiques |

Élevée |

|

|

L’électricité |

Élevée |

|

|

Les transports et logistiques |

Élevée |

|

|

La sécurité sanitaire (qualité) des produits alimentaires burkinabè |

Élevée |

|

|

La recrudescence de la fraude et des pratiques commerciales illicites |

Élevée |

|

|

Les services financiers |

Élevée |

|

|

La gouvernance publique (lenteurs) |

Moyenne |

|

|

Le climat des affaires |

Moyenne |

|

|

Les compétences professionnelles |

Moyenne |

|

|

Le ralentissement dans l’intégration régionale |

Faible |

|

Source : Oubda Abed-Nego

Conclusion

À la lumière de ce qui précède, il important de noter que la transformation numérique dans les entreprises est une nécessité pour intégrer l’innovation au cœur du modèle économique, aussi bien pour optimiser chacun de ses processus internes. Dans un pays comme le Burkina Faso dont l’économie est essentiellement basée sur l’agriculture, le digital devrait dépasser le facteur technologique et modifier le management global des organisations. Avec le numérique, les données produites deviennent des ressources clés pour comprendre comment se crée la valeur au sein de l’entreprise. Ce sont notamment ces ressources qui soutiennent le système économique impliquant les différents acteurs du processus de développement et qui peuvent favoriser leurs intégrations dans les chaînes de valeur nationales et internationales. Concrètement, l’étude montre qu’au plan financier, le schéma de production industrielle des filières chaînes de valeur fait ressortir une bonne rentabilité sur toute la période de production envisagée. Des conditions de marché favorables contribueront à accroître la production et les exportations pour ces chaînes de valeur sélectionnées. Au plan économique, les retombées sont nombreuses dont les principales sont les suivantes : l’internationalisation des produits et de l’image du pays, économie de devises, amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire, création d’emplois et distribution de revenus, etc. Au regard de l’engagement du Gouvernement en faveur de l’accélération de la croissance économique, il peut bientôt devenir une réalité et contribuer à placer le pays sur la voie de l’émergence.