« La fonction du patrimoine est, par essence, de relier le passé au présent afin de nourrir un projet qui ait du sens pour l’avenir à l’échelle d’une société, d’un peuple et d’une nation tout entière1 », a déclaré un haut responsable de l’UNESCO dans l’édition de Museum International consacrée à Haïti en décembre 2010. Ces propos résument l’importance accordée depuis un certain temps aux objets culturels patrimoniaux – tant matériels qu’immatériels – considérés comme de puissants vecteurs de cohésion sociale, de construction identitaire et de développement socioéconomique. Autant dire que la préservation et la valorisation du patrimoine culturel revêtent une importance capitale pour le développement des régions du Sud anciennement colonisées qui se trouvent confrontées à l’obligation de reconstruire une estime de soi spoliée par des décennies d’aliénation. Pourtant, le patrimoine culturel, particulièrement dans les pays du Sud, reste un domaine en crise.

En effet, de nombreux événements2 font état d’un phénomène mondial parfois ignoré mais aussi important que les grands sujets d’actualité, à savoir : les menaces contre l’existence des objets culturels patrimoniaux. Pour de multiples raisons et depuis très longtemps, de nombreux objets du patrimoine culturel dans le monde se détériorent, sont accidentellement ou intentionnellement détruits alors que d’autres font l’objet de pillage et de trafics illicites. Que ce soit en Asie, en Afrique, dans les Amériques et dans la Caraïbe, les objets patrimoniaux se heurtent à des situations périlleuses et sont constamment menacés de disparition tant par les phénomènes naturels que par des actions humaines, notamment les conflits armés et les rapports de type colonial.

Tout en étant sensible à la globalité de la crise du patrimoine, cet article s’intéresse à la situation commune des pays du Sud anciennement colonisés3 et qui sont particulièrement concernés par la réalité en question. Cette particularité s’explique par plusieurs sortes de contraintes dont les séquelles persistantes de la colonisation ainsi que des menaces actuelles à la fois d’ordre naturel et intentionnel. Ainsi, l’accent sera mis sur le fait que la situation périlleuse du patrimoine culturel dans les pays du Sud accuse un grand paradoxe : la valorisation de ces objets culturels, constamment menacés de disparition, est un atout majeur pour la construction identitaire et un état de cohésion sociale. D’où la fonction identitaire du patrimoine culturel associée à la dimension communicationnelle de la patrimonialisation.

Il est préoccupant de constater le peu d’intérêt accordé dans le monde de la recherche à la dimension communicationnelle du patrimoine. Il ne manque pas d’études sur les différents aspects des objets culturels patrimoniaux, y compris la fonction identitaire qui nous intéresse. Cependant, force est de reconnaître que jusqu’ici « peu de recherches considèrent le patrimoine comme un fait social qu’il conviendrait d’étudier en tant que tel. Un nombre encore plus restreint l’aborde comme un fait communicationnel4 ». Tout fonctionne comme si, dans le sens commun, « le patrimoine n’a rien à voir avec la communication5 ». Pourtant, la nature et l’importance des objets culturels patrimoniaux rendent la patrimonialisation impossible en dehors des pratiques communicationnelles adéquates.

En effet, pour patrimonialiser, on a besoin de mettre en avant la valeur de l’objet : le caractère exceptionnel qui détermine sa patrimonialité. Il faut mettre ce symbolisme en valeur afin que les publics concernés puissent en prendre connaissance, en prendre conscience et accepter la nécessité de participer à sa conservation, de le mobiliser à des fins de construction identitaire et de développement socioéconomique. Que ce soit auprès du public local, national ou international, les gestionnaires du patrimoine sont appelés à faire parler les objets, c’est-à-dire communiquer à l’endroit des différents publics, mobiliser ces derniers à la cause des biens culturels tout en ayant à l’esprit l’opposition farouche d’une partie de ces publics. Comme l’a précisé Charles Moumouni, « il faut faire parler les objets afin qu’ils racontent leur histoire et qu’ils racontent l’histoire [des peuples]. Il faut qu’ils fassent l’objet d’une appropriation populaire. Il faut que ces objets servent aussi d’outils de communication, d’un nouveau rapport au monde6 ».

La communication patrimoniale est donc devenue un enjeu majeur pour les pays du Sud. D’où notre préoccupation qui consiste à comprendre le rôle des pratiques communicationnelles dans la mise en valeur du patrimoine culturel dans les pays du Sud. N’ayant pas la prétention d’offrir une vue encyclopédique de la réalité d’une diversité de pays ou d’institutions, cet article, dans une démarche d’étude de cas, se limite à l’analyse des pratiques communicationnelles d’une institution publique en Haïti, à savoir l’Institut de sauvegarde du patrimoine national (ISPAN7). Ici, Haïti n’est pas considéré en tant que pays isolé mais en tant qu’exemple de pays du Sud ou encore de peuple qui partage des réalités historiques, économiques et politiques communes avec de nombreux pays du Sud anciennement colonisés. Ce qui explique que, d’un point de vue méthodologique, le choix de se limiter aux pratiques communicationnelles d’une seule institution en Haïti a ses inconvénients (notamment l’absence de représentativité et la quasi-impossibilité de généraliser les résultats de l’analyse) mais aussi ses avantages : en plus de la validité interne, on est en mesure d’étudier minutieusement un objet dans son contexte multidimensionnel tout en cherchant à dégager des pistes de généralisation théorique.

Précisons que l’ISPAN est l’un des organes du ministère de la Culture et de la Communication d’Haïti qui, dans le cadre de sa politique, dit miser sur les technologies de l’information et de la communication en vue de « mieux promouvoir la culture haïtienne, garantir son propre développement, lui ouvrir le marché national, celui de la diaspora et, d’une manière générale, le marché international8 ». À première vue, l’on observera que l’ISPAN entreprend d’importantes actions de communication patrimoniale que nous considérons ici comme des pratiques de communication publique ; celle-ci référant, dans un sens large, à « l’ensemble des phénomènes de production, de traitement, de diffusion et de rétroaction de l’information qui reflète, crée et oriente les débats et les enjeux publics ; la communication publique étant non seulement le fait des médias, mais aussi des institutions, entreprises, mouvements et groupes qui interviennent sur la place publique9 ». En tenant compte d’un ensemble d’enjeux sociétaux et communicationnels propres au pays du Sud, notre article cherche à comprendre comment l’État haïtien, à travers l’ISPAN, utilise les moyens de la communication pour mettre en valeur les objets culturels patrimoniaux d’Haïti à la fois auprès du public haïtien et sur la scène internationale. Cette question a fait appel à la combinaison de plusieurs techniques (recherche documentaire, l’observation en ligne, l’entretien libre et l’analyse de contenu) en vue de scruter à la fois le message (discours produits et diffusés sur le patrimoine) et les moyens (utilisés pour la vulgarisation des discours sur le patrimoine). Nos observations et analyses portent sur les opérations de communication entreprises par l’ISPAN entre janvier 2010 et décembre 2020.

I. Particularité de la crise du patrimoine dans les pays du Sud

En nous concentrant sur la communication du patrimoine culturel en Haïti, c’est globalement la situation des pays du Sud anciennement colonisés qui nous intéresse. Dans ces États, la particularité de la crise du patrimoine s’explique d’abord par l’épithète d’« anciennement colonisés ». La colonisation a, en effet, entraîné au sein de ces peuples un véritable carnage culturel, en raison notamment de la longue pratique de pillage ou de trafic illicite de biens culturels engendrée par la conquête coloniale.

En effet, la spoliation ou la destruction pure et simple des savoirs autochtones et des éléments culturels à valeur patrimoniale sont l’une des caractéristiques fondamentales des rapports coloniaux10, dans la mesure où de telles pratiques permettent de miner les bases culturelles et identitaires du colonisé en vue d’une meilleure acceptation de la domination. À cela s’ajoutent également de forts intérêts économiques. Les abominations coloniales ont été commises dans le but d’« amasser de l’or, produire du sucre et du café11» , comme l’a écrit le baron de Vastey, qui pointe du doigt cette autre finalité de la conquête coloniale : l’accumulation des richesses par l’exploitation de la force de travail et le pillage des biens de l’Autre. Malheureusement, la décolonisation n’a pas mis fin à la pratique en question. On assiste, depuis plusieurs décennies, « à une mise à sac des sites archéologiques d’Afrique de l’Ouest, qui sont pillés par des paysans parmi les plus pauvres de la planète, cela au profit d’exportateurs clandestins qui enrichissent des collections occidentales, notamment de sculptures en terre cuite. Un continent est ainsi dépossédé de son patrimoine, et tout un pan des archives de l’histoire africaine est perdu pour les générations futures12 ». La réalité n’est pas différente dans d’autres régions. « En Amérique du Sud, en Asie et en Afrique, des pillages systématiques ont débuté dans les années 1970 […] Des sites ont été intégralement détruits, des cultures anciennes méconnues ont été effacées avant même que les archéologues aient pu les étudier. La situation s’est encore aggravée depuis les années 1980-1990, avec la globalisation inquiétante du marché [de l’art]13 ». Aussi, faut-il reconnaître que les pays, –auxquels est attribuée aujourd’hui encore la lourde étiquette de sous-développement –, ont été privés d’une partie importante de leur mémoire, de leur culture et de leur patrimoine culturel, bref des éléments indispensables pour le développement socioéconomique, la cohésion sociale et la construction identitaire.

En outre, un processus de dévalorisation et des mises en péril du patrimoine semble s’être installé au sein même de ces États. Le cas d’Haïti est très parlant. Ce pays est réputé pour l’immensité de ses ressources patrimoniales à la fois riches et variées, constituées de vestiges archéologiques, de monuments historiques, de bâtis urbains et ruraux, de lieux de mémoire, de traditions orales, de savoir-faire local, d’expressions vivantes, etc. « Considérée comme un "trésor" mobilisable au profit de sa relance économique, l’UNESCO […] voit dans cette richesse culturelle à la fois une matrice identitaire, un atout à la cohésion sociale et aussi un facteur de développement durable14 ». Pourtant ces objets sont quasiment inexistants, étant victimes d’un processus de dévalorisation. En témoigne le vocabulaire utilisé par l’ISPAN pour décrire la situation d’éléments clés du patrimoine culturel haïtien, y compris des objets classés au rang de patrimoine mondial. Voici quelques-uns des termes récurrents de ce vocabulaire15 : « dégradation de l’édifice », « mal entretenu », « insalubre », « absence de planification », « martèlement incessant des eaux de pluie », « fissures et lézardes », « érosion lugubre du vent », « assaut silencieux de la végétation », « les rapines des hommes », « voie libre à la dégradation », « abandon », « menaces », « détérioration progressive ».

Ce champ sémantique actualise le point de vue exprimé depuis plusieurs décennies par des auteurs haïtiens. L’ancien directeur général de cet institut, Albert Mangonès, a estimé qu’« il est nécessaire et urgent de réaliser que le patrimoine national d’Haïti est en péril16 ». Ce péril concerne tous les aspects du patrimoine haïtien tant naturel que culturel. Ce qui explique que « c’est un patrimoine considérablement diminué, pour ne point dire quasi inexistant, qui sera dévolu à nos petits-fils si aucune action n’est entreprise dans l’immédiat pour tout au moins ralentir sa dégradation, et donner à la population une nette conscience de sa valeur et de sa fragilité17 ». Est associée à cette situation, une absence de conscience patrimoniale qui explique que le patrimoine culturel et la mémoire des lieux sont des notions quasi inconnues de la majorité de la population haïtienne18.

De telles préoccupations récurrentes dans la littérature (scientifique) haïtienne depuis plusieurs décennies ne sont pas révolues et restent pertinentes dans le contexte actuel. C’est le moins qu’on puisse dire si l’on tient compte de l’état de délabrement de la plupart des monuments et sites hautement symboliques du pays, ce qui explique que, « sous toutes ses formes, le patrimoine d’Haïti est constamment menacé d’extinction, de ruine, de vandalisme, de pillage, et surtout de rupture de transmission de son immatérialité19 ».

Toutefois, la crise du patrimoine culturel en Haïti ne signifie pas l’ignorance de l’importance des objets culturels (patrimoine). En témoignent les orientations du ministère de la Culture et de la Communication d’Haïti (MCC) qui, lors des Assises nationales de la culture tenue en 2011, s’est proposé de « faire de la culture le quatrième pilier du développement durable d’Haïti20 ». Cet objectif constitue également l’un des piliers du Programme de Sauvegarde du Patrimoine culturel adopté en 2019 par le MCC. Aussi, peut-on parler d’une certaine velléité des organes étatiques haïtiens pour la mobilisation de la culture et du patrimoine, en particulier, à des fins de développement socioéconomique et de construction identitaire. Mais comment réussir à mobiliser ces fonctions du patrimoine dans le contexte de crise patrimoniale décrite ci-dessus et, surtout, en dehors de pratiques communicationnelles adéquates ?

II. La dimension communicationnelle de la patrimonialisation

Le questionnement ci-dessus fait surgir un enjeu fondamental, à savoir la dimension communicationnelle de la patrimonialisation. Soulignons, en passant, que celle-ci réfère ici à l’ensemble des procédures suivant lesquelles certains objets acquièrent le caractère patrimonial et qui sous-tend en même temps que le patrimoine culturel est avant tout une construction sociale. En effet, il est généralement admis que le caractère patrimonial n’est pas inscrit dans le bien, matériel ou immatériel. « On décide, selon des procédures variées, ce qui doit être protégé et conservé et ce qui ne doit pas l’être. La valeur patrimoniale acquise par cette décision est une valeur nouvelle et actuelle, indépendante de toute valeur d’ancienneté21 ». C’est dans cette optique qu’il faut situer certaines approches, dont celle de Jean Davallon22 qui parle de « gestes de patrimonialisation » pour décrire les différents moments de la construction sociale d’un objet patrimonial, à savoir : 1 o) l’intérêt ou la reconnaissance d’une valeur de l’objet ; 2 o) la production d’un savoir sur l’objet ; 3 o) la déclaration du statut de patrimoine ; 4 o) l’accès du collectif à l’objet du patrimoine ; 5 o) la transmission aux générations futures. Autrement dit, la construction et la communication (vulgarisation) d’un savoir ou d’un discours sur le symbolisme de l’objet patrimonialisé occupent une place importante dans les différents moments de la patrimonialisation.

Des pratiques communicationnelles adéquates se situent donc en amont de la patrimonialisation dans la mesure où, à différents moments, les acteurs ont à entreprendre des actions permettant de définir la valeur de l’objet, produire et transmettre un savoir sur cette valeur, déclarer et convaincre de la patrimonialité de l’objet, faciliter l’accès du public à cet objet, faciliter la transmission de cet objet et surtout les mobiliser pour de nouveaux rapports avec le monde. C’est d’ailleurs l’une des idées forces du cadre normatif, tant national qu’international, dont les instruments juridiques de l’UNESCO, qui, dans l’article 4 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972), insistent sur la nécessité pour chacun des États parties « d’assurer l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel ». De telles dispositions prennent également en compte le caractère transsectoriel de la construction et de la valorisation du patrimoine culturel, qui, de l’inventaire à la médiation, implique différentes catégories d’acteurs : depuis les particuliers, les associations, les organismes divers ou les collectivités, jusqu’à l’État appelé à poser des actions susceptibles de toucher les diverses dimensions – culturelles, économiques ou politiques – du patrimoine. Il est nécessaire de communiquer à l’endroit des divers acteurs locaux sur le symbolisme ou le caractère exceptionnel des objets tout en les sensibilisant sur la nécessité de protection des biens. Parallèlement, le public international est concerné à plusieurs égards. Qu’il s’agisse d’attirer des visiteurs étrangers ou de promouvoir – sur la scène internationale – la capacité créative et l’autonomie de la nation, le champ est vaste. D’où l’importance, voire l’urgence d’une politique de communication patrimoniale dans un pays du Sud comme Haïti.

II.1. Le double enjeu communicationnel et identitaire de la patrimonialisation

Des réflexions produites à propos de l’Afrique sont, à notre avis, valables aussi pour Haïti. C’est le cas par exemple de cette déclaration de Felwine Sarr qui estime que « ce dont le continent africain a besoin, c’est un nouvel imaginaire de l’avenir, la reconstruction de l’estime de soi qui a été affectée par des décennies d’aliénation et la capacité pour les jeunes africains de s’inscrire dans une longue histoire de créativité et de production de sens. Il faut récupérer cette longue histoire de créativité et de production du sens23 » afin de pouvoir faire face aux défis du développement local durable dans le contexte de la mondialisation. Cette position rejoint, en quelque sorte, celle exprimée dans le bilan du Pronipac24 présenté en 2012 par le ministère de la Culture d’Haïti. Ce document précise que « dans le contexte de l’accélération des mutations sociales, régionales et transnationales, pour éviter de se perdre, le peuple haïtien doit chercher à identifier davantage ses lignes de force. Tout en reconnaissant les traits culturels qui marquent son altérité, il lui importe de créer les conditions nécessaires au renforcement de son identité25 ». Est en jeu ici le défi de la réappropriation de l’histoire, des mémoires, du passé en vue de l’imaginaire de l’avenir et de la (re)construction de l’estime de soi et surtout de nouveaux rapports avec le monde.

Mais, comment peut-on y arriver sans une valorisation adéquate des objets du patrimoine culturel déjà en péril ? Cette interrogation tient du fait que le patrimoine culturel représente tout ce qui est approprié collectivement pour sa valeur de témoignage et de mémoire historique26. L’idée d’appropriation collective renvoie à celle d’un héritage commun permettant de mieux se connaître et se faire connaître et qu’en conséquence, il convient de conserver, protéger et transmettre. Car, comme l’a affirmé l’ancien directeur général de l’UNESCO, Amadou-Mahtar M’Bow, « le génie d’un peuple trouve une de ses incarnations les plus nobles dans le patrimoine culturel que constitue, au fil des siècles, l’œuvre de ses architectes, de ses sculpteurs, de ses peintres, graveurs ou orfèvres - de tous les créateurs de formes qui ont su lui donner une expression tangible dans sa beauté multiple et son unicité27 ». Autrement dit, les monuments et sites historiques, les vestiges archéologiques, les bâtis urbains et ruraux, les lieux de mémoire (physiques ou immatériels), les traditions orales, les savoir-faire locaux, les expressions vivantes, la langue constituent autant d’outils permettant à un peuple de mieux se connaître et de se développer. D’où la pertinence de l’idée selon laquelle le patrimoine culturel haïtien attend d’être mis en valeur et à l’honneur, d’être reconnu et assumé non comme un aspect marginal de la vie du peuple haïtien, mais comme une source vive de la nation, parce qu’il parle des lieux d’inscription de l’histoire et offre les repères qui soutiennent l’identité haïtienne28.

Ce défi de la mise en valeur du patrimoine culturel place la communication publique au cœur des défis liés à la cohésion sociale et la construction identitaire. La communication est évoquée ici dans sa double dimension théorique et technico-pratique. On sait que les pratiques communicationnelles font l’objet de théorisations. Un premier ordre de ces théories vise la description ou l’amélioration des processus de communication grâce à une distinction entre les différents éléments de la communication comme l’émetteur, le message, le canal, le bruit et le récepteur. Un autre ordre de théories s’intéresse à la place de la communication dans l’ensemble des activités humaines. On parlera ainsi des théories sociales de la communication faisant appel aux différents champs des sciences humaines et sociales29. Ces derniers rencontrent tous, à un moment ou à un autre, les pratiques de communication, selon Philippe Breton qui, par ailleurs, note que, dans sa dimension pratique, la communication fait référence à la mobilisation d’un ensemble de moyens (l’écrit, l’image, l’audiovisuel) qui se déploie à son tour « grâce à de multiples supports ».

Dans cette optique, les exemples (application mobile, base de données, borne interactive, code-barres, exposition virtuelle, portail web, réseaux sociaux…) ne manquent pas pour illustrer le fait que le monde de la communication offre des possibilités techniques illimitées pour la captation, la conservation et la communication du patrimoine tant matériel qu’immatériel. Bien entendu, une exploitation adéquate de ces atouts nécessite en amont toute une stratégie de communication axée sur des objectifs clairs, lesquels objectifs sont fortement liés à la production d’un discours ou d’un savoir sur le symbolisme des objets, de vulgarisation de ce symbolisme auprès des communautés locales, de mobilisation de celles-ci et de l’ensemble des acteurs locaux pour la protection et la sauvegarde des objets, de mise en valeur à des fins touristiques, etc.

Les objectifs formulés ainsi concernent une variété de public tant national qu’international. Sur le plan national, les publics vers qui communiquer sont variés puisque la patrimonialisation est l’affaire de tous. En effet, le cadre normatif tant national qu’international, dont les instruments juridiques de l’UNESCO, fait de la construction et de la valorisation du patrimoine une entreprise participative qui, de l’inventaire à la médiation du patrimoine, implique les différents acteurs : depuis les particuliers, associations, organismes divers ou collectivités, jusqu’à l’État appelé à poser des actions susceptibles de toucher les diverses dimensions – culturelles, économiques ou politiques – du patrimoine. Il est nécessaire de communiquer à l’endroit des divers acteurs locaux sur le symbolisme ou le caractère exceptionnel des objets tout en les sensibilisant sur la nécessité de protection des biens. Parallèlement, le public international est concerné à plusieurs égards. Qu’il s’agisse d’attirer des touristes étrangers ou de promouvoir – sur la scène internationale – l’image, la capacité créative et d’autonomie de la nation, le champ est vaste.

II.2. Le déséquilibre dans l’utilisation des moyens de la communication

Grâce aux avancées technologiques en matière de communication, nous sommes désormais en mesure de découvrir, à travers des mots et des images, ce qui se passe dans les régions les plus reculées du monde. Nous avons la possibilité d’apprendre davantage ce que font les autres peuples, qu’ils soient proches ou lointains, et même des communautés dont l’existence était peut-être inconnue de nos parents. « Notre connaissance de la diversité et de la richesse des cultures des différents peuples qui a été […] des plus superficielles peut dorénavant s’élargir, s’approfondir, se concrétiser par les multiples contacts que permettent les moyens de la communication30 ».

Aussi, de l’essor des médias de masse (radio, télévision, cinéma…) à l’explosion numérique spectaculaire d’aujourd’hui, on s’est acheminé vers un monde interconnecté où il est de plus en plus facile de mobiliser des communautés – nationales et internationales – autour de grands enjeux. Ce qui représente un avantage considérable pour la valorisation du patrimoine culturel des pays du Sud. Puisque, grâce à une circulation libre et égalitaire de l’information facilitée par l’essor des moyens technologiques, la communication peut être le point de départ vers une meilleure connaissance des cultures, un climat général de respect, de justice, d’égalité et de reconnaissance des valeurs culturelles d’autrui.

Cela n’enlève pas pour autant les freins à la valorisation de patrimoine culturel et la reconnaissance de la diversité culturelle. Car, les progrès techniques vont de pair avec la fracture numérique traduite, entre autres, par un déséquilibre dans l’utilisation des moyens de la communication. En effet, si l’on se situe dans la lignée des débats initiés depuis la décennie des années 1970 autour du concept de nouvel ordre mondial de l’information et de la communication (NOMIC), on peut parler de l’instauration d’une situation de communication à sens unique où les États du Sud restent des consommateurs passifs des produits de la communication. « On voit, dans le monde de la presse, de la radio et de la télévision, s’exercer de l’extérieur des pressions par lesquelles les pays les plus puissants tentent d’imposer non seulement leur technologie mais aussi leur conception, a déclaré un ancien souverain pontife de l’église catholique. Cette pression idéologique est plus dangereuse et plus insidieuse que bien des moyens de coercition plus brutaux31 ». La révolution numérique n’a pas mis fin à l’acuité de cette réalité puisque, pour diverses raisons – limitation technologique, censure, pauvreté – de nombreux États du Sud sont encore exclus de la pleine participation à l’ère numérique, tandis que même ceux qui ont un accès complet « sont souvent induits en erreur par la propagande ou distraits par "l’infotainment" produit par des médias commerciaux dont les profits sont liés au consumérisme32».

Est exposée ici la persistance d’un certain rapport de domination qui s’observe non seulement sur les plans politiques, économique et culturel mais aussi sur le plan communicationnel. L’échange libre et égalitaire que pourrait favoriser l’intercommunication entre le Nord et le Sud grâce à l’utilisation des moyens de la communication a été remplacé par un échange à sens unique, le Sud étant dans une situation de consommateur passif. Ce qui favorise, d’une part, le maintien de l’aliénation et, d’autre part, une double méconnaissance : les communautés nationales et locales méconnaissent leurs propres réalités sociales alors que les vraies réalités des pays du Sud sont absentes de la scène internationale. Il serait judicieux de reconnaître que :

« les pays en développement continuent (…) à "consommer" une information mondiale conçue en général par les pays développés et qui tend à maintenir d’une part, l’homme du tiers monde dans un certain état d’aliénation et, d’autre part, l’homme occidental dans une dangereuse ignorance des réalités de ces pays, tout en le confortant dans la béate assurance de sa "supériorité" industrielle, technologique, culturelle et... donc de sa civilisation33 ».

De ce fait, l’ignorance des réalités du Sud s’accompagne de la projection d’une image dévalorisante de ces États sur la scène internationale. N’étant pas aux commandes de la géopolitique de leur image, ces États sont soumis à un système d’information mondial incapable de rendre compte de diverses facettes des réalités du sud. Du coup, comme l’a souligné Hervé Bourges :

« qu’il s’agisse d’idées ou de faits, l’information occidentale met volontiers l’accent sur les insuffisances et les échecs, puisque les réussites passent pour aller de soi et ne pas mériter d’être mentionnées. Habitués à en user ainsi, les journalistes des grandes agences occidentales relatent d’abord, dans le Tiers-Monde, et en particulier dans les jeunes États qui se construisent difficilement, tous les événements qui inspirent l’horreur, l’ironie, le pessimisme ou la commisération : catastrophes naturelles, coup d’État, gabegie, mouvements "rebelles", luttes tribales, déclarations fracassantes et pittoresques » 34.

Il est nécessaire d’actualiser ce débat vieux de plusieurs décennies tout en insistant sur la nécessité pour les pays du Sud de prendre le contrôle de la géopolitique de leur image grâce, entre autres, à des pratiques de communication patrimoniale adéquate. Cela rejoint le principe d’équilibre promu à travers le NOMIC et basé sur l’idée de la décolonisation de la communication en vue d’un idéal de bien-être réparti à travers l’humanité tout entière, lequel idéal nécessitant la mobilisation de technologies avancées au service du développement, une répartition équitable des ressources, un respect de l’identité culturelle, une circulation libre et équilibrée de l’information35. Alors, la communication du patrimoine culturel gagne en importance en étant au centre du défi consistant à permettre aux cultures nationales de s’affirmer et de s’épanouir, de mettre en valeur leurs identités et de contribuer à l’enrichissement du patrimoine culturel universel.

III. La communication du patrimoine culturel haïtien

C’est dans la lignée de ce débat que nous avons entrepris de questionner le mode d’utilisation des outils de la communication par l’ISPAN dans le cadre de ses activités visant la mise en valeur du patrimoine culturel haïtien. Cela correspond à une étape cruciale dans la communication du patrimoine, à savoir le choix des outils et des médias appropriés. Cette étape devient encore plus importante dans le contexte actuel caractérisé par le comportement « migrateur36 » des publics. Ces derniers ne se cantonnent plus à un seul média, mais distribuent leur attention, parfois simultanément, entre plusieurs plateformes. Ce qui oblige les acteurs à recourir non seulement aux médias traditionnels (publications classiques, journaux, radio, télévision, etc.), mais aussi aux dispositifs numériques. Application mobile, base de données, borne interactive, code-barres, exposition virtuelle, portail web, réseaux sociaux, ce sont quelques exemples de ces outils de plus en plus nombreux qui « offrent des possibilités illimitées de captation, de conservation et de communication du patrimoine tant matériel qu’immatériel », souligne Laurier Turgeon37. On peut désormais intégrer l’immatériel au matériel, enregistrer des savoir-faire par la vidéo numérique, rendre les éléments intangibles visibles, voire tangibles, et faire de la visite muséale une expérience multimédia et sensorielle.

III.1. Le numérique dans les pratiques communicationnelles

Si l’on tient compte de l’ensemble de ces atouts, on peut dire que l’ISPAN fait un usage très limité du numérique. En effet, cet usage se limite à un site web et deux plateformes de réseaux sociaux : Facebook et Twitter.

III.1.1. Un site web et deux réseaux sociaux

L’ISPAN dispose d’un site web (www.ispan.gouv.ht) depuis 2009 consacré au partage d’information sur ses activités et sur les monuments du pays. Les publications sont essentiellement des articles accompagnés d’images alors que les contenus sous forme graphique, audiovisuelle ou autres sont totalement absents. On notera aussi une fréquence discontinue des publications avec de longues périodes d’inactivité. Par exemple, il n’y a eu aucune mise à jour, en termes de contenu sur le site, de juillet 2011 à janvier 2016 et durant les périodes suivantes : octobre – novembre 2009, janvier 2010 – mai 2011, juillet 2011 – janvier 2016, mars 2016 – janvier 2017, mars – avril 2017, novembre 2017 – mars 2018, juin – novembre 2018.

Par ailleurs, l’usage des réseaux sociaux se limite à une page Facebook et Twitter. La majorité des publications sur la page Facebook de l’ISPAN est consacrée à des objets patrimoniaux précis, c’est-à-dire que ce sont des posts diffusant des contenus (généralement à caractère informationnel) sur un monument, un site ou un bâtiment considéré comme ayant une haute valeur patrimoniale, ce qui paraît comme une forte volonté de l’ISPAN de promouvoir les monuments et objets patrimoniaux sur les réseaux sociaux. On constate la même velléité de « communiquer le patrimoine » sur sa page Twitter.

III.1.2. Le recours au potentiel de bouche à oreille du web

Le patrimoine est fabriqué/construit à travers le discours sur son symbolisme ? Sans une communication et un travail de médiation sur son caractère symbolique, vénérable et sacré, l’objet n’existe pas en tant que patrimoine. Suivant notre approche théorique, c’est ledit caractère que le travail sur la valorisation du patrimoine devrait mettre en exergue. L’Internet offre l’occasion d’effectuer ce travail d’information voire d’éducation sur le patrimoine.

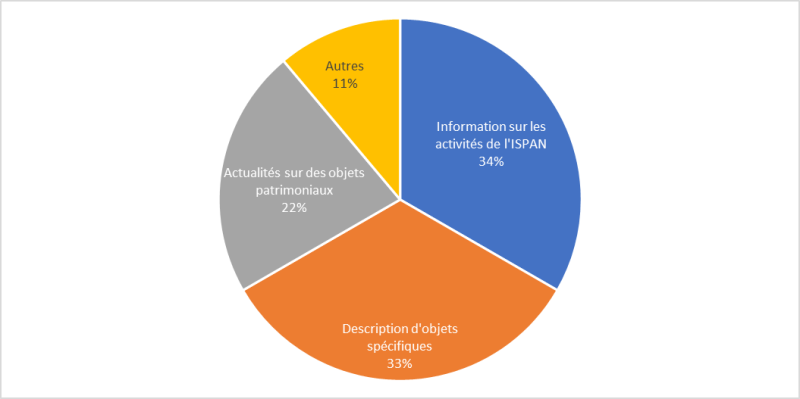

Figure 1 : Catégorie des publications sur le site web de l’ISPAN

Source : Pierre Michelot Jean Claude à partir des publications sur le site web de l’ISPAN

Aussi, a-t-il fallu jeter un coup d’œil sur ce qui est dit à propos des objets patrimoniaux. Commençons donc par observer ce dont on parle dans les publications sur le site web et les réseaux sociaux. La figure ci-dessus nous donne une idée assez générale. Ce qu’on peut constater ici, c’est que, sur une centaine de publications analysées, celles consacrées spécifiquement à la description des objets occupent une place plus ou moins importante, quoi qu’elles ne soient pas dominantes.

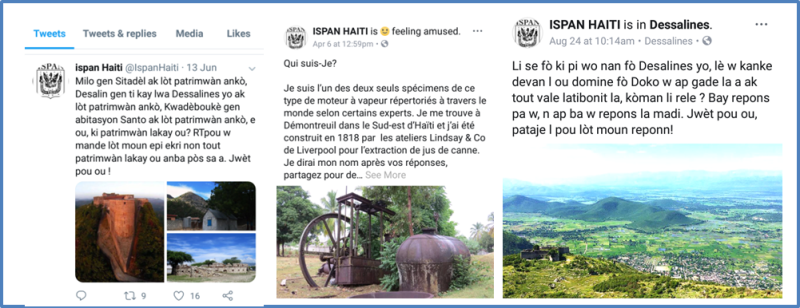

Voici, dans les figures suivantes, quelques exemples d’une catégorie de publications très fréquentes sur les pages Facebook et Twitter de l’ISPAN. Il s’agit d’une sorte de jeu sous forme de devinette où l’on tente de susciter la curiosité du public sur certains objets, dont des sites et monuments, considérés comme ayant une forte valeur symbolique. Les textes sont en français et, parfois, en créole haïtien.

Figure 2 : Captures d’écran de publications sur les pages Facebook et Twitter de l’ISPAN

Source : Captures d’écran faites par Pierre Michelot Jean Claude

Voyons de plus près certaines de ces formulations, dont cette publication en créole du 24 août 2018 que nous traduisons ainsi : « C’est l’un des forts construits par Dessalines et qui se situe dans une position d’où l’on peut observer à la fois le fort Doko et l’ensemble de la vallée de l’Artibonite. De quel fort s’agit-il ? Nous attendons votre réponse jusqu’à mardi. À vous de jouer. N’oubliez pas de partager dans votre réseau ».

Ce genre de discours traduit non seulement le désir de susciter l’intérêt du public haïtien (ce qui justifie le choix de la langue créole, langue maternelle de tous les Haïtiens), mais aussi la participation de ce dernier dans la promotion des objets en question sur les réseaux sociaux. Deux actions sont attendues des internautes : répondre à la question posée (ce qui suppose une connaissance de l’objet en question), puis partager le post (afin de toucher le plus de personnes).

C’est donc l’une des premières observations à faire dans les messages diffusés sur les pages de réseaux sociaux de l’ISPAN : une volonté de l’institution d’interagir avec le public sur le patrimoine et l’un des moyens utilisés pour parvenir, c’est le jeu. Il s’agit d’une démarche qui vise à aider, particulièrement le public haïtien, à découvrir les objets patrimoniaux du pays et à participer à leur promotion.

On note ces mêmes soucis dans les contenus diffusés sur le site web où la plupart des publications est consacrée à des informations sur les activités de l’ISPAN autour des objets patrimoniaux. C’est le cas par exemple de cet article intitulé « Une exposition sur le centre historique de Jérémie38 » où il est indiqué que « le patrimoine de Jérémie constitue une richesse inestimable qui se trouve en péril ». Dans ce texte, les objets culturels présentés sont considérés comme un moyen de mieux revisiter l’histoire de la ville en question. Mais, une question s’impose en lisant ce genre de texte : qu’est-ce qui en fait une richesse inestimable ? C’est la même question qu’on pourrait se poser en lisant la quasi-totalité des publications sur les réseaux sociaux.

Illustrons cette idée par l’exemple de ce post sur le compte Twitter de l’ISPAN (3 août 2018) : « La Vila Cardasco ou Vila Miramar, une villa qui apparaît dans plusieurs clips musicaux haïtiens. Notre patrimoine est notre fierté, nous allons le protéger ! ». On a d’autres exemples de ce genre, comme cette publication : « la Première église baptiste de Port-au-Prince, un patrimoine ».

Figure 3 : Captures d’écran de publications sur la page Facebook de l’ISPAN

Source : Captures d’écran faites par Pierre Michelot Jean Claude

Qu’est-ce qui fait de la « villa Cardasco » ou de la « Première église baptiste » un objet patrimonial ? Ces messages lancés au public haïtien dans le cadre de la démarche visant à sensibiliser sur l’importance du patrimoine dans le renforcement de l’identité haïtienne sont très importants. Mais, l’on comprendra qu’ils seraient plus efficaces s’ils ne se limitaient pas à une simple phrase (un slogan) sans aucune référence à d’autres ressources renseignant sur la singularité de l’objet en question.

Sur ces pages de réseaux sociaux et sur le site web (à part la mise en ligne de la totalité des numéros du Bulletin de l’ISPAN), les contenus n’offrent quasiment rien comme indication sur la patrimonialité des objets. Ce déficit pourrait être comblé par des présentations audiovisuelles ou des liens vers d’autres documents ou ressources (multimédia) permettant de répondre à ce besoin de connaissance et de compréhension du public sur le patrimoine.

C’est donc l’un des éléments à observer dans les communications de l’ISPAN sur le web : l’absence de discours documenté et convaincant sur la patrimonialité des objets. Ce discours descriptif et pédagogique sur le symbolisme des objets est remplacé par des slogans sur le patrimoine. Or, il ne suffit pas de citer le nom d’un lieu ou d’un objet pour convaincre de sa patrimonialité, ce qui fait état d’une sous-exploitation des outils numériques pour la valorisation du patrimoine culturel haïtien.

III.2. Les publications de l’ISPAN

Il faut prendre en compte aussi divers types de documents produits et diffusés par l’ISPAN, dont le Bulletin de l’ISPAN (BI), revue « destinée à vulgariser la connaissance des biens immobiliers à valeur culturelle et historique de la République d’Haïti, à promouvoir leur protection et leur mise en valeur39 ». Ce bulletin, dont le premier numéro est paru en juin 2009, s’adresse à un large public. « Les étudiants, les historiens, les chercheurs, les journalistes, les spécialistes de la construction et de l’aménagement du territoire (…), les opérateurs touristiques ou les simples curieux y trouveront de précieuses données précises sur notre patrimoine, données dont certaines, jusqu’à date, étaient conservées dans les tiroirs de l’Institut40. » De sa première parution à aujourd’hui, cette revue offre au public une centaine de textes (articles) consacrés tantôt à des informations et prises de position sur des événements ou des faits relatifs à la sauvegarde, la gestion et la mise en valeur du patrimoine, tantôt à une description d’objets (monuments et sites historiques) à valeur patrimoniale.

Dans la même veine se trouvent d’autres documents, dont l’ouvrage, 200 monuments et sites d’Haïti à haute valeur culturelle, historique ou architecturale, préparé et publié en juin 2014 par l’ISPAN dans le but de « sensibiliser la population haïtienne sur la diversité et l’importance des sites construits ». Il s’agit d’un catalogue illustré de photos, de deux cents des « monuments historiques classés ». Selon la ministre de la Culture d’alors, Monique Rocourt, signataire de l’éditorial du livre, ce dernier « n’est qu’une introduction à la connaissance d’un type de patrimoine dont de nombreux exemples restent encore à découvrir ». À travers les 132 pages de cet ouvrage, on trouve les fiches signalétiques, une courte description illustrée par des images de chacun des monuments et sites sélectionnés et organisés par département géographique. Y est dressé un inventaire descriptif des sites et monuments historiques à travers les dix départements du pays. Il fournit des informations sur la date de la construction de ces édifices, les villes et les communes où ces sites sont situés, les différents matériaux utilisés pour leur construction et leur réparation ainsi que sur la période historique à laquelle ces sites et ces monuments avaient appartenu. Chaque site est accompagné d’une annotation fournissant aux lecteurs des indications concrètes sur les plans d’architecture et des informations sur les titres de propriété.

III.3. Peut-on parler de stratégie de communication ?

En lieu et place d’une stratégie de communication, on peut parler d’activités de communication planifiées. En effet, l’ISPAN ne dispose pas de bureau (ou d’unité administrative) avec pour mission spécifique de concevoir et d’implémenter une stratégie de communication relative à la valorisation du patrimoine. Il n’y a pas lieu non plus de parler de politique de communication. Les activités de communication sont gérées par le service de promotion et de diffusion dont la mission consiste à promouvoir et diffuser toutes les informations en rapport avec le patrimoine et les activités de l’ISPAN. C’est ce bureau qui se charge de l’alimentation des dispositifs numériques utilisés et la publication du Bulletin de l’ISPAN (BI).

Un obstacle majeur est alors à souligner : la place marginale accordée au volet communication dans le cadre des actions. En quelque sorte, il y a communication. Mais ce serait différent s’il y avait un plan de communication stratégique. L’on comprendra que l’absence d’une politique de communication constitue une importante faille dans le cadre des pratiques communicationnelles pour la valorisation du patrimoine. Par politique de communication, nous entendons un ensemble d’objectifs qu’une organisation souhaite atteindre en matière de communication. « Dans une organisation où il n’y a pas de politiques officielles de communication, chaque cadre, superviseur, responsable d’unité, ou employé peut se donner ses propres politiques de communication, lesquelles peuvent s’opposer à celles d’autres acteurs de l’organisation avec lesquels il ou elle est en contact41 ». En d’autres termes, sans politique de communication, les pratiques communicationnelles risquent d’être disparates et inefficaces tout en étant animées de bonnes intentions.

Dans le cas des pratiques communicationnelles qu’on est en train d’observer, les impacts de l’absence d’une politique de communication sont patents, notamment en ce qui a trait à l’utilisation du numérique. Notre attention a été attirée par la non-utilisation (absence de contenu) des pages du site web de l’ISPAN. Ceci est très significatif car s’il est vrai que l’Internet est le nouveau média complet qui permet à la fois de faire de la communication d’image, de la communication directe, il faut reconnaître qu’on ne peut pas se contenter d’avoir un site web ; il faut en assurer aussi la maintenance, notamment en assurant la mise à jour constante des données. Un site doit évoluer sans cesse en contenu et en fonctionnalité. Ce qui signifie que l’absence de contenus à jour et suffisamment pertinents constitue une énorme faille quant à la fonctionnalité du site, fonctionnalité qui, on se le rappelle, concerne l’interactivité entre l’institution et les internautes.

L’importance du web réside d’abord dans sa capacité à créer une communauté virtuelle autour d’une question donnée. Et, dans le cas précis de la valorisation du patrimoine, le portail doit être le plus ergonomique possible afin que l’usager y trouve un réel intérêt grâce à des informations ciblées ou au signalement de ressources numérisées mises en ligne par d’autres acteurs (archives, musées, bibliothèques, etc.). Il s’agit surtout d’une manière de mieux faire face à la multiplication des ressources en ligne en orientant l’usager vers des données. Dans cet ordre d’idée, il est difficile de parler d’un site web efficace dans le cas de celui de l’ISPAN. L’absence de contenus à la fois riches, actualisés et attrayants, susceptibles de susciter l’intérêt du public devrait attirer l’attention des acteurs.

L’absence de politique et de stratégie de communication apparaît ainsi comme la cause fondamentale de la sous-utilisation du fort potentiel d’informations et de communication des dispositifs numériques. S’il fallait faire une proposition, ce serait celle d’insérer les pratiques communicationnelles dans le cadre d’une stratégie et d’un plan de communication clairement établis en prenant en compte l’importance des ressources humaines, matérielles et/ou financières indispensables pour les actions. Tout un travail de plaidoyer devrait être réalisé au profit d’investissements significatifs en ce sens. Ce qui invite à prioriser un usage en amont d’un savoir-faire adéquat non seulement au niveau technique, mais aussi au niveau de la construction de discours cohérents et consistants sur le symbolisme des objets.

Ainsi, la « volonté de faire connaître » décelée dans ces pratiques communicationnelles de l’ISPAN est paralysée par cette absence de politique et de stratégie clairement établies pour une utilisation adéquate et efficace de l’ensemble des outils de la communication et, en particulier, des dispositifs numériques. Les conséquences de cette absence de plan stratégique sont visibles non seulement à travers l’irrégularité de l’utilisation des plateformes utilisées (sur les longues périodes d’inactivité) mais aussi dans le mode de « construction » du patrimoine à travers le discours, ce qui risque de constituer un véritable manque à gagner pour le pays tant au point de vue du développement économique qu’au niveau identitaire car cette sous-utilisation des outils numériques ajoutée à une absence de politique et/ou de stratégie de communication clairement établie implique un risque d’illisibilité (absence d’information et de compréhension par les publics) des richesses culturelles à valeur patrimoniale du pays. Manque à gagner pour la mise en valeur touristique. Manque à gagner aussi pour la promotion de la singularité haïtienne via ses richesses culturelles sur la scène internationale. Haïti risque de rater les opportunités offertes par la révolution numérique pour la valorisation du patrimoine culturel d’autant que la sous-utilisation des dispositifs numériques s’ajoute à une sous-utilisation des outils technologiques, ce qui se traduit par la pauvreté des formats des publications.

IV. Enjeux de la patrimonialisation en Haïti

L’absence d’une stratégie de communication ne signifie pas pour autant une absence de discours sur le patrimoine. Comme mentionné précédemment, tout un corpus documentaire a été identifié et constitue ce qu’il convient d’appeler un « matériel donné à priori42 », c’est-à-dire le « matériel de communication que l’on reçoit comme objet d’étude. La recherche prend pour objet un ensemble de communications ou d’informations existant en dehors de l’opérateur ». Nous avons pris le temps de parcourir l’ensemble de ces textes en concentrant les regards sur : a) ceux où l’on donne des informations sur des faits ou des événements factuels en rapport à la sauvegarde, la gestion et la valorisation des objets ; b) ceux qui visent à faire comprendre un phénomène, un objet, un fait en se basant sur des données historiques et/ou scientifiques, ces genres de textes ayant généralement une valeur hautement pédagogique ; c) les articles d’opinion où l’institution prend position sur un fait ou phénomène relatif à la problématique de la valorisation du patrimoine culturel haïtien. Les textes correspondant à l’un ou l’autre de ces critères et publiés entre janvier 2010 à décembre 2022 ont fait l’objet d’une analyse de contenu dans le but, d’une part, de décrypter le sens que les acteurs donnent à leurs pratiques communicationnelles et, d’autre part, de saisir le sens des discours véhiculés à travers les actions de communication.

Lisons la citation suivante extraite de l’article intitulé « Le Palais National d’Haïti en route vers la restauration » publié dans le Bulletin de l’ISPAN le 1er mai 2010. Dans cet article, l’auteur fait l’historique de la construction de l’édifice en question (le Palais national) tout en mettant l’accent sur sa valeur historique et esthétique :

Le Palais national construit entre 1913 et 1922 selon les plans de l’architecte haïtien Georges Baussan est, sans conteste, l’expression la plus achevée d’une grande période de l’Architecture en Haïti et est probablement un des plus beaux exemples d’architecture néo-classique transplantée en Amérique […] L’édifice possède, en outre, les trois valeurs définissant un monument historique : une signification, une valeur documentaire et une valeur architecturale (BI43 12 : 1-7).

C’est l’exemple de l’une des caractéristiques dominantes des articles du BI : des longues présentations détaillées sur l’histoire, la structure et, parfois, l’état actuel des monuments. Cela attire l’attention sur la dimension pédagogique du discours de l’ISPAN. Les communications de celui-ci vont au-delà de l’information ou du simple compte rendu sur l’actualité du patrimoine. Elles visent fondamentalement à produire et à vulgariser le savoir sur le patrimoine.

Un autre exemple similaire à travers cet article « Le fort Saint-Louis à Saint-Louis-du-Sud », publié à la une du bulletin numéro 15 (1er août 2010) qui commence par une mise en contexte historique de la construction du fort Saint-Louis, monument inscrit sur la liste du patrimoine national d’Haïti par arrêté présidentiel en date du 28 août 1995. Le contexte historique renvoie à la « rivalité anglo-française [au cours de la première moitié du XVIIIème siècle] pour la suprématie dans les Antilles, [qui] révéla le mal profond dont souffrait la défense de la Colonie française de Saint-Domingue durant la première moitié du XVIIIème siècle. La prise du fort Saint-Louis par les Anglais, ainsi, marquera un tournant décisif dans la stratégie de défense de Saint-Domingue. »44 Le fort a été construit par la Compagnie de Saint-Domingue dans l’optique de protection de ses établissements. « Le chantier débuta vraisemblablement en 1702. »

L’auteur ne se contente pas d’un simple rappel historique. Il relate aussi la valeur esthétique et architecturale du monument en écrivant que :

« malgré les avatars et les erreurs de mise en œuvre que connurent son édification, le fort Saint-Louis resta sur le plan technique un modèle appliquant savamment les règles de l’art de fortifier du XVIIème et du XVIIIème siècles, dominés par la fortification permanente bastionnée, tel que mise au point par le maréchal de Vauban lui-même. Les fortifications bastionnées sont les conséquences directes de la découverte de la poudre et de l’évolution de l’artillerie. » 45

Et s’ensuit une description de la structure du monument liée à sa fonction militaire. En voici un extrait :

« Forteresse très complète, ses murs délimitaient une vaste place d’armes où étaient logés tous les édifices nécessaires à l’autonomie de la garnison : une poudrière aux murs puissants, logée à l’intérieur du bastion Saint-Philippe, des casernes, une boulangerie, d’énormes citernes d’eau de pluie, le logement de l’Etat- Major, des dépôts d’artillerie, une salle d’armes, une chapelle équipée d’un logement pour son aumônier, etc.

Sa position sur l’île lui permettait de contrôler efficacement la Grande et la Petite Passe, les accès maritimes à la ville. En 1748, le fort Saint- Louis était lourdement armé de 72 canons et de 4 mortiers. Après près d’un demi-siècle sans histoire, cette forteresse, jugée inexpugnable par la qualité de sa conception, ne devait tomber aux mains de l’ennemi qu’à cause de la négligence de sa garnison. » 46

Et, comme dans la plupart des autres articles, ce texte termine par une description de l’état actuel du site :

« De nos jours, les ruines du fort Saint-Louis sont encore imposantes et conservent toute leur cohérence. Couvertes d’une épaisse végétation rendant sa visite ardue, les murailles portent les traces du démantèlement (…) Sa réhabilitation est tout à fait envisageable. Il subsiste suffisamment d’éléments et d’indices pour permettre aujourd’hui sa restauration proche de son état d’origine. » 47

Cet exemple de structure s’applique à la plupart des textes publiés dans le BI. Parmi ceux-ci, on peut citer quelques articles pris au hasard : « Les Casernes Dessalines détruites » (BI 11 : 10-11) ; « Le Môle Saint-Nicolas, son patrimoine militaire » (BI 16 : 1-9) ; « Le mausolée du comte d’Ennery, monument historique » (BI 14 : 9-10) ; « Le Lethière abîmé mais sauvé » (BI 10 : 7-8) ; « La restauration du Marché Hyppolite a débuté » (BI 13 : 1-8) ; « Gingerbreads, histoire et typologies » (BI 25 : 1-12) ; « Le centre historique de Jérémie et ses richesses architecturales » (BI 26 : 1-9), etc.

Ce sont des articles où chaque brin d’information est suivi d’une présentation détaillée sur l’historique, la structure des objets et, parfois, la valeur symbolique des objets en question. Ces articles portent sur une trentaine de monuments ou sites considérés comme ayant une valeur patrimoniale, dont le marché Hyppolite, le centre-ville de Jacmel, la citadelle Henry, les maisons de style gingerbread, le centre historique de Port-au-Prince, le palais Sans-Souci, l’ancienne cathédrale de Port-au-Prince, les casernes Dessalines, le complexe du pénitencier du Cap-Haïtien, la Crête-à-Pierrot, fort Jacques, fort Picolet, le Palais national, etc.

Si l’ISPAN informe, c’est donc dans le but de communiquer un savoir sur le patrimoine. Ces articles correspondent bien à l’une des étapes de la patrimonialisation (la production d’un savoir sur l’objet) et peuvent servir de sources d’informations pour ceux et celles qui veulent connaître les monuments et les sites présentés. Ils témoignent d’une fine connaissance des objets puisque les auteurs mobilisent un ensemble de ressources (notamment des spécialistes du domaine en question) et de données scientifiques (historiques, architecturales…).

Cette vulgarisation du savoir porte non seulement sur les objets patrimoniaux, mais aussi sur la signification et les fonctions du patrimoine ainsi que les concepts clés relatifs à la gestion, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine. Le texte « Questions récurrentes » (BI 11 : 10) explique le concept de patrimoine mondial et aide à saisir l’inscription des monuments du parc national historique (PNH) sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Un autre article, « Patrimoine historique, évolutions sémantiques », est publié à la une du Bulletin n° 19 dans lequel sont exposés la signification et le rôle social du patrimoine. Cet article est suivi de la publication de la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites. La Charte prévoit ceci :

« Chargées d’un message spirituel du passé, les œuvres monumentales des peuples demeurent dans la vie présente le témoignage vivant de leurs traditions séculaires. L’humanité, qui prend chaque jour conscience de l’unité des valeurs humaines, les considère comme un patrimoine commun, et, vis-à-vis des générations futures, se reconnaît solidairement responsable de leur sauvegarde. Elle se doit de les leur transmettre dans toute la richesse de leur authenticité ».

Les textes intitulés « Patrimoine, les mots et leur sens » (Bulletin n° 16 et 17) reproduisent le lexique du site Internet Conservation du patrimoine architectural de la ville de Genève. Dans ce lexique, on trouve la définition de concepts comme : « Patrimoine mondial », « Conservation », « Conservation intégrée », « Patrimoine », « Préservation », « Entretien », « Reconstitution », « Réfection », « Réhabilitation », « Rénovation », « Rénovation urbaine », « Rénovation douce », « Restauration », « Restitution », « Sauvegarde », « Transformation ». « Les développements proposés pour chaque terme ont été élaborés sur la base de définitions contenues dans les chartes internationales, les dictionnaires généraux ou spécialisés et dans les publications thématiques. »

Tout ceci sert à dire que les publications de l’ISPAN ont pour la plupart un caractère scientifique ou du moins spécialisé, ce qui est susceptible de les rendre difficiles à saisir par un lecteur pressé ou n’ayant pas un niveau académique adéquat. Les informations essentielles sont imbriquées dans une série de données souvent difficiles à déchiffrer. Les éléments symboliques sont noyés dans des descriptions parfois très longues, très détaillées. Le lecteur risque de se trouver face à un grand nombre d’informations difficiles à digérer sans parvenir à déceler le symbolisme des objets en question qui est l’une des phases importantes de la patrimonialisation.

Conclusion

La crise du patrimoine culturel constitue un sujet de grande préoccupation pour Haïti dans le contexte actuel, marqué par l’acuité des besoins de cohésion sociale, d’ancrage identitaire, d’autoprise en charge de la géopolitique du pays sur la scène internationale, sans oublier les défis de développement socioéconomique. L’importance des objets culturels patrimoniaux comme vecteur de construction identitaire et de développement justifie la forte volonté de l’État haïtien, à travers les pratiques communicationnelles de l’ISPAN, de promouvoir et de faire connaître le patrimoine haïtien, notamment à travers une tentative d’utilisation des médias numériques. Toutefois, ce fort désir de faire connaître les objets culturels patrimoniaux se heurte aux conséquences de l’absence d’une stratégie de communication clairement définie qui donne lieu à des actions ponctuelles et disparates. De plus, la description détaillée de l’état dégradé du patrimoine a le mérite de sensibiliser sur la crise patrimoniale en Haïti, mais ne contribue pas à la promotion d’une image valorisante d’Haïti à la fois auprès des Haïtiens et sur la scène internationale.

« Malheureusement, le NOMIC a été un échec douloureux48 ». Les enjeux d’une utilisation passive, par les pays du Sud – Haïti en particulier –, des moyens de la communication dans le contexte de la mondialisation de l’information et de la communication sont d’une criante actualité. En effet, l’essor de la communication, tout en offrant de sérieux atouts pour la mise en valeur des richesses culturelles à des fins de construction identitaire, peut autant contribuer à occulter la culture des peuples en proie à la fracture numérique. Le cas d’Haïti offre l’occasion d’actualiser ce débat en insistant sur l’urgence de pratiques communicationnelles adéquates inscrites dans le cadre global d’une politique culturelle prenant en compte les enjeux d’une stratégie de communication patrimoniale face aux défis de construction identitaire, de développement et de nouveaux rapports avec le monde.

Cela étant dit, l’analyse proposée dans cet article attire également l’attention sur la nécessité d’inclure les actions de communication dans un plan stratégique permettant à un organisme comme l’ISPAN de faire un usage optimal du numérique en créant des contenus engageants. L’engagement des communautés locales et la mise en place de programmes éducatifs peuvent favoriser la sensibilisation à l’importance de la préservation du patrimoine culturel. Des partenariats stratégiques avec divers acteurs, notamment les médias, peuvent grandement contribuer à une plus grande efficacité. Par ailleurs, on ne saurait négliger l’importance de l’innovation dans la présentation du patrimoine et la mise en place de mécanismes de suivi et d’évaluation afin d’adapter les stratégies en fonction des retours et des évolutions contextuelles, assurant ainsi une communication efficace et dynamique autour du patrimoine culturel.